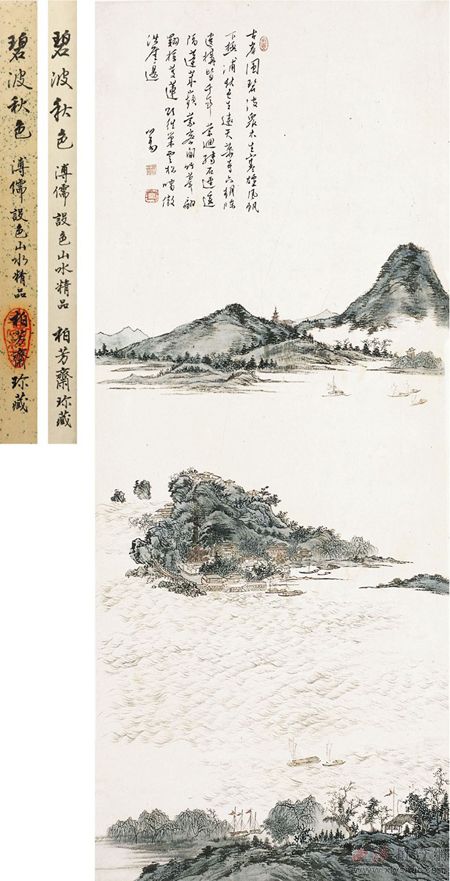

“古岸圍碧波,眾木生寒煙。風帆下極浦,秋色生遠天。蕭寺六朝陳,遺構皆千年。縈回轉石徑,遙閣蓬萊巔。蒙密閑竹葦,翩翾搖芰蓮。欲往巢云松,嘯傲洪厓邊。”

此詩讀來清新、自然,畫意縱橫。豈不知,作者乃是才華四溢的滿清貴公子——溥心畬。

溥心畬(1896——1963),名儒,初字仲橫,后改字心畬,自號羲皇上人,又號西山逸士。為清宣宗道光皇帝之曾孫,恭親王奕?之孫,原姓愛新覺羅氏,是名副其實的王公貴胄。因此,其畫作之上常常鈐有“舊王孫”一印。

作為滿清皇族,溥心畬生活優越,自幼接受良好的教育。出生五個月即蒙賜“頭品頂戴”,“六歲入學讀書,始讀《論語》、《孟子》……再讀《大學》、《中庸》、《詩經》、《春秋》……七歲學作五言詩,十歲作七言詩,十一歲始作論文。”

溥氏家族收藏頗豐,古籍文玩、法書名畫應有盡有。對于家藏的唐宋名畫,他朝夕臨摹,得悟古人用筆、用墨之法。他曾自言學畫歷程 :“初學‘四王’,后知‘四王’少含蓄筆而多偏鋒,遂學董巨、劉松年、馬夏,喜用篆籀之筆。始習南宗,后習北宗 ;然后始畫人物、鞍馬、翎毛、花竹之類。”1912 年辛亥革命爆發,清朝覆亡,溥心畬隱居西山戒臺寺十余年,潛心于詩文書畫,終成一代大家,后與張大千合稱“南張北溥”。1949 年新中國成立,溥心畬遷居臺灣,與另外兩位在臺灣定居的畫家張大千、黃君壁并稱“渡海三家”。

這件《碧波秋色圖》為溥心畬上世紀五十年代寓居臺北時所作。此畫構圖平中寓奇,富于變化,用筆瀟灑、靈動,設色古雅、沈著。

溥 儒(1896~1963)碧波秋色圖 設色紙本 立軸 117×46.5cm

南齊評論家謝赫談及繪畫構圖之法,有“經營位置”四字,可知,畫之“位置”在于經營。畫家采用傳統山水畫中的“平遠法”構圖,使畫面產生一種“沖融而飄飄渺渺”的意趣 ;“三段式”的畫面處理方法,將近景、中景、遠景拉開距離,相比元代畫家倪瓚的“一河兩岸式”的構圖更多了幾分曲折離奇 ;“S形”山脈走向將近、中、遠——三景之“山勢”前后通聯。前景與中景似斷非斷,對中間碧波蕩漾的湖水形成合圍之勢,遠景看似平緩,實與前景遙相呼應,遠岫橫云,草木蒸籠其上,一片江南景致躍然紙上。正切中“古岸圍碧波,眾木生寒煙”的“圍”與“生”二字,詩有畫意,畫含詩情,足見畫家在構圖上的苦心孤詣。

畫面近景坡岸與中景島嶼的山石以披麻皴描繪,遠景則以輕松的米家墨點灑落點出。其中,山郭酒旗掩映樹木之間,三五舟船飄搖于萬頃碧波。湖岸沙洲柳絲垂落千條,飄渺空中回蕩古寺鐘聲。他以花青色染山石,以赭石染樹木、屋宇,畫家用他魔術師般的技巧,將這湖山佳處、妙處一一寫出。眾所周知,畫家對南宋馬、夏一脈用功尤勤,得其三昧。此畫卻拋棄了馬、夏水墨淋漓的浮薄弊病,以董源、巨然的南宗之法寫之,作為一位詩文、書法、繪畫皆精的文人,他變剛硬為柔和,化蒼勁為瀟灑,以其清新、秀雅的高格雅調一洗當時畫壇流行的粗鄙、矯揉造作的風氣。

畫面上方的大片空白,被畫家以秀逸、遒美的筆致所書寫的五言詩所彌補。他嘗自以為“習畫不及習書法用功之專,以書法作畫,畫自易工,以其余事,故工拙亦不自記。”如此看來,溥心畬畫面中瀟灑、靈動的線條是來自于書法,他“以書法作畫”的要求與唐代張彥遠的“書畫用筆同法”、元季大家趙孟頫的“書畫同源”又有何不同呢。“書畫同源”、“詩畫相通”作為文人畫的兩大要求,在二十世紀五十年代的溥心畬身上依舊散發出熠熠光彩,足以證明,中國傳統繪畫的精神之火必將經久不熄。

當年,蘇東坡題表弟文與可畫竹曰 :“與可之文 , 其德之糟粕。與可之詩 , 其文之毫末。詩不能盡,溢而為書 , 變而為畫 ,皆詩之余。”溥心畬借詩文、繪畫寄托其內心的苦痛,與文與可寓情于竹一脈相通。跳躍、舞動在宣紙上的線條令他暫時忘卻現實的紛擾,畫家乘著繪畫這一葉扁舟飄搖在波瀾壯闊的人生海洋上,不過是為了滿足“欲往巢云松,嘯傲洪厓邊”的人生理想。