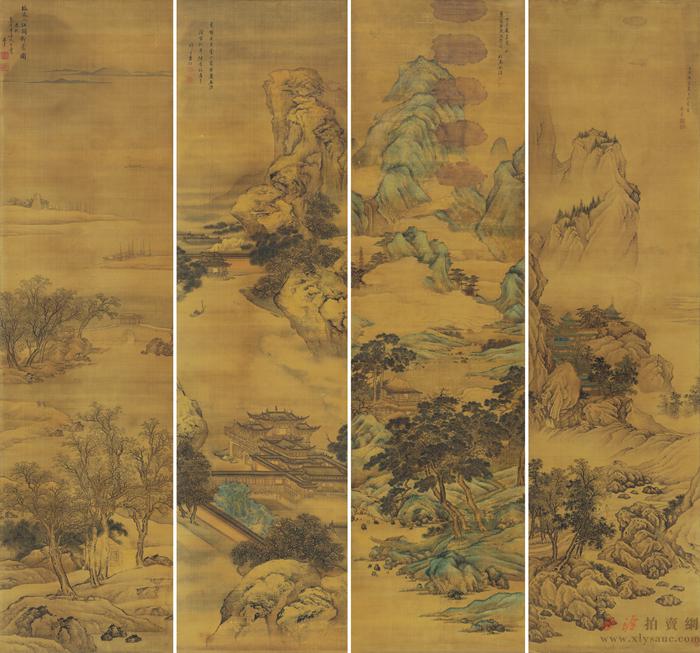

2015西泠秋拍:袁 江、王 云、陳 卓、施 淳 四景山水

設色絹本 鏡片(四幀)

1697年作

191×50.5cm×4

祝壽的風俗由來已久,早在《詩經·小雅》中就描寫過祝壽的場面:“瞻彼洛矣,維水泱泱。君子至此,福祿如茨……瞻彼洛矣,維水泱泱。君子至此,福祿既同。君子萬年,保其家邦”。祝壽的風俗延續至明清,其形式更為豐富,其中,祝壽圖的流行便是其形式豐富的重要體現,特別是清初以來。通常而言,祝壽圖分為三類,一為人物類祝壽圖,主要借仙風道骨的人物形象予以表現,如“群仙祝壽圖”、“西王母祝壽圖”、“八仙慶壽圖”、“麻姑獻壽圖”等;二為花鳥、禽獸類祝壽圖,主要是借用動、植物或動植物組合的美好寓意加以呈現,如“五福捧壽圖”、“芝僊拱壽圖”、“龜鶴齊齡圖”、“鶴鹿同春圖”等;三為山水類祝壽圖,主要是以民間神話傳說中的仙境為題通過山水畫的形式表現出來,《四景山水》便是最為典型的山水類祝壽圖。

《四景山水》是袁江、王云、陳卓、施淳四人為惠翁先生“六袠”(六十歲)之壽繪制的祝壽圖。《四景山水》雖描繪了四種不同的景觀,確有極其類似的地方,如畫作中均畫有亭臺樓閣,群山環繞,營造出可居、可游的仙山幻境等;此外,《四景山水》雖為四人所作,氣韻卻融會貫通。從畫風上看,《四景山水》繼承了前人的章法、筆法,有仇英的筆意,亦有宋人的余韻。

袁江、王云、陳卓、施淳四人雖均善山水樓臺界畫,但當屬袁江的藝術造詣最高,其界畫,有清一代推為第一。宋、元以來,文人畫逐漸成為畫壇主流,界畫則慢慢被視為工匠所為,不被文人所重視,地位日益低下,“世俗論畫,必曰畫有十三科。山水大頭,界畫打底”。到了明、清兩朝,界畫日落千丈,工界畫者甚少,畫者均被視作藝匠。在這種情況下,袁江繼承唐、宋繪畫傳統,又將山水樓閣界畫向前發展了一步,彌補清以前一些界畫單一的過于圖示化描繪的弊端。盡管之前界畫功力深厚,精細入微,但藝術性不高,缺少繪畫作品應有的氣韻。針對這一不足,袁江把山水與建筑物很好地融為一體,雄偉壯闊的山川,富麗堂皇的屋宇,相得益彰,展現出袁氏山水界畫獨具的藝術特色。

《四景山水》中袁江之作,重點突出前景的樓閣臺榭,刻畫精妙,而周圍群山環抱則略加描畫,虛實結合表現的恰到好處,遠景粗略寫出層巒疊嶂,亦將樓臺屋宇掩映其中,與前景形成呼應,整幅畫作顯示了袁江“經營位置”的高超本領和扎實的界畫功力。袁氏題有“畫得漢宮秋月”,意在以漢宮秋月為題,彰顯漢代雄偉壯觀的宮殿建筑;落“法李昭道意”之款,意在指明青綠山水的宗法淵源,直追以工筆青綠山水畫著稱的唐代畫家李昭道的筆意。

盡管袁江等人在山水樓閣界畫成就非凡,在清初畫壇獨樹一幟,但依然難當山水樓閣界畫的頹勢,其影響甚微。也就是說,山水樓閣界發展到清初袁江等人,已成強弩之末,他們的作品亦可稱絕唱。