第1251 號(hào)至第1254 號(hào)為朱省齋舊藏

出版物書(shū)影

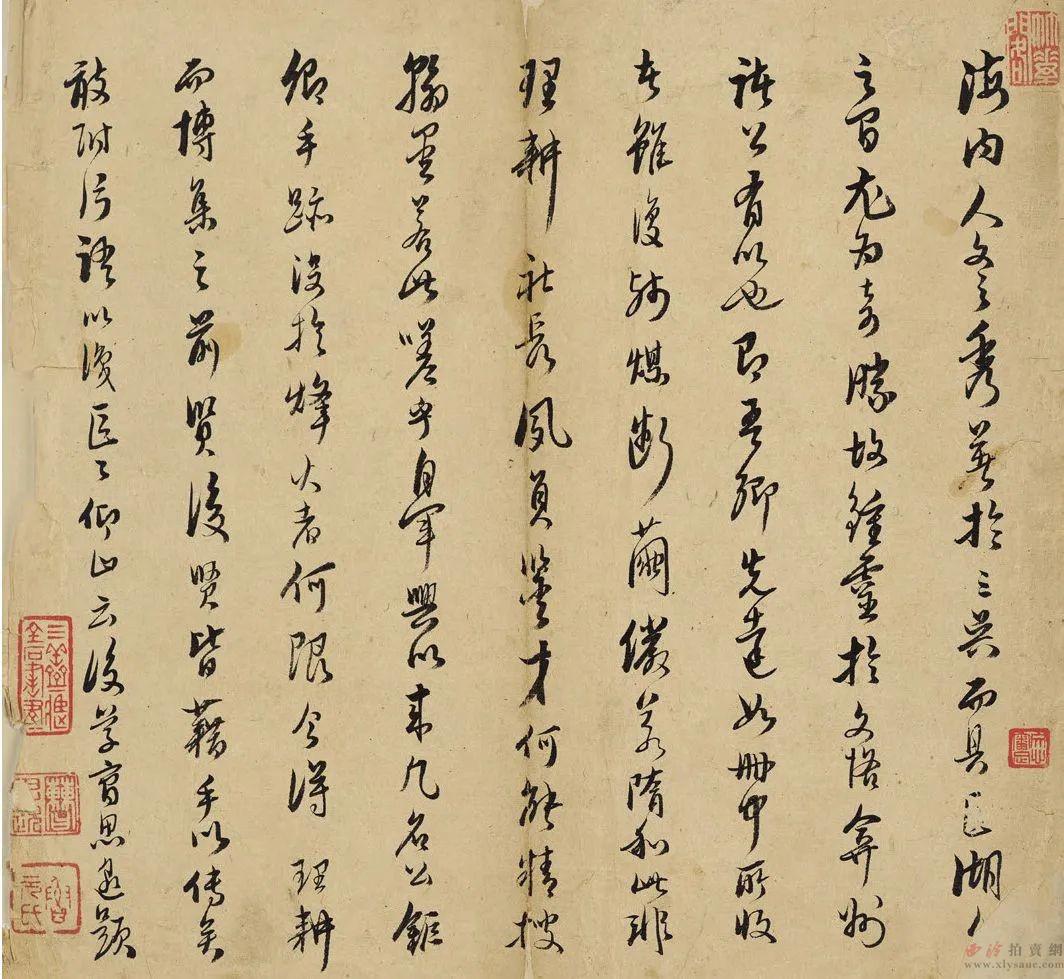

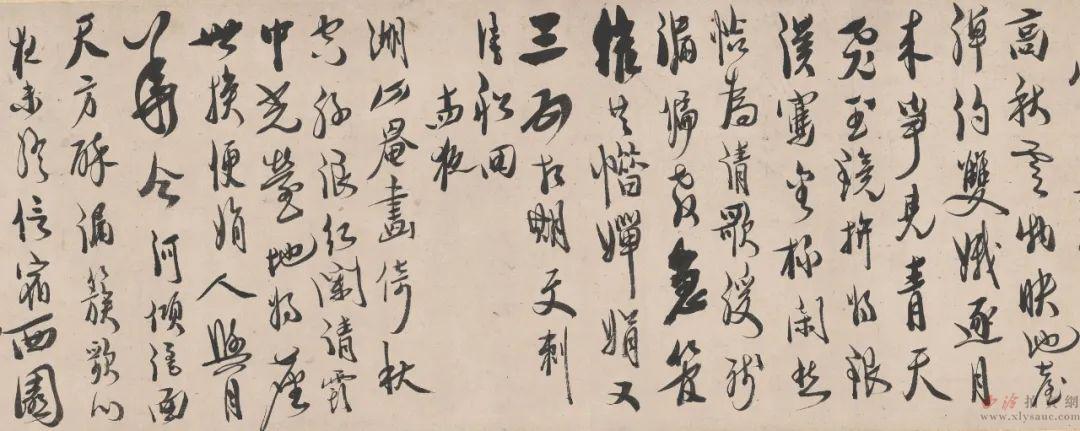

“ 我的行篋中還攜有明人字頁(yè)四張:

一是吳匏庵的短札,

一是劉完庵的詩(shī)簡(jiǎn),

一是王濟(jì)之的詩(shī)稿,

一是祝枝山的《盧廷玉像贊》。

各有千秋,俱堪欣賞。

這四頁(yè)上并有名藏家朱臥庵、繆文子諸氏的印章,尤可珍玩。”

——朱省齋《書(shū)畫(huà)隨筆》,P205,國(guó)家圖書(shū)館

▲2021西泠秋拍

1251-1254

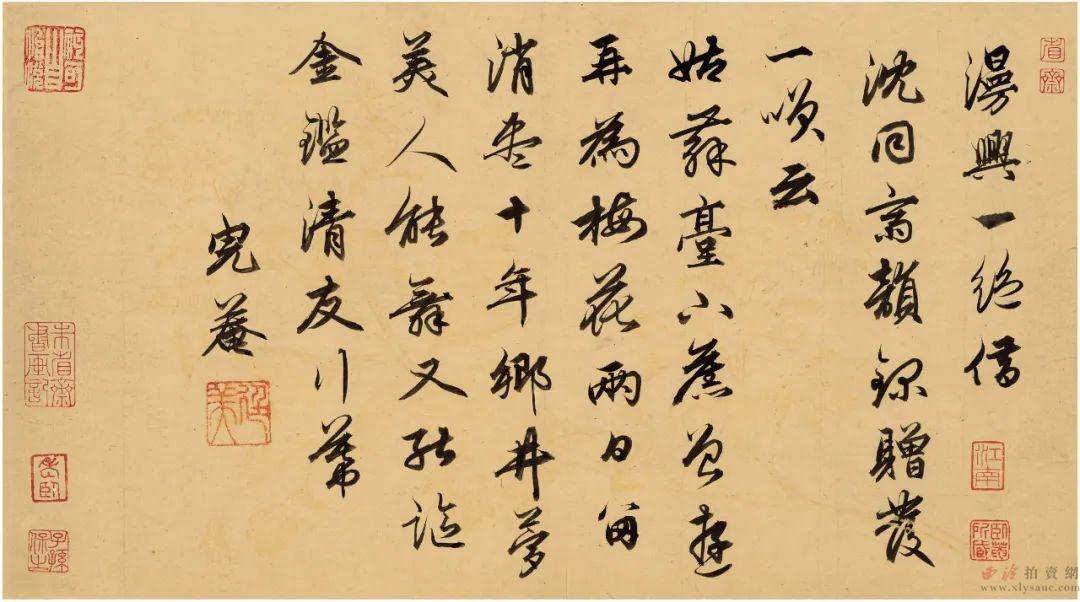

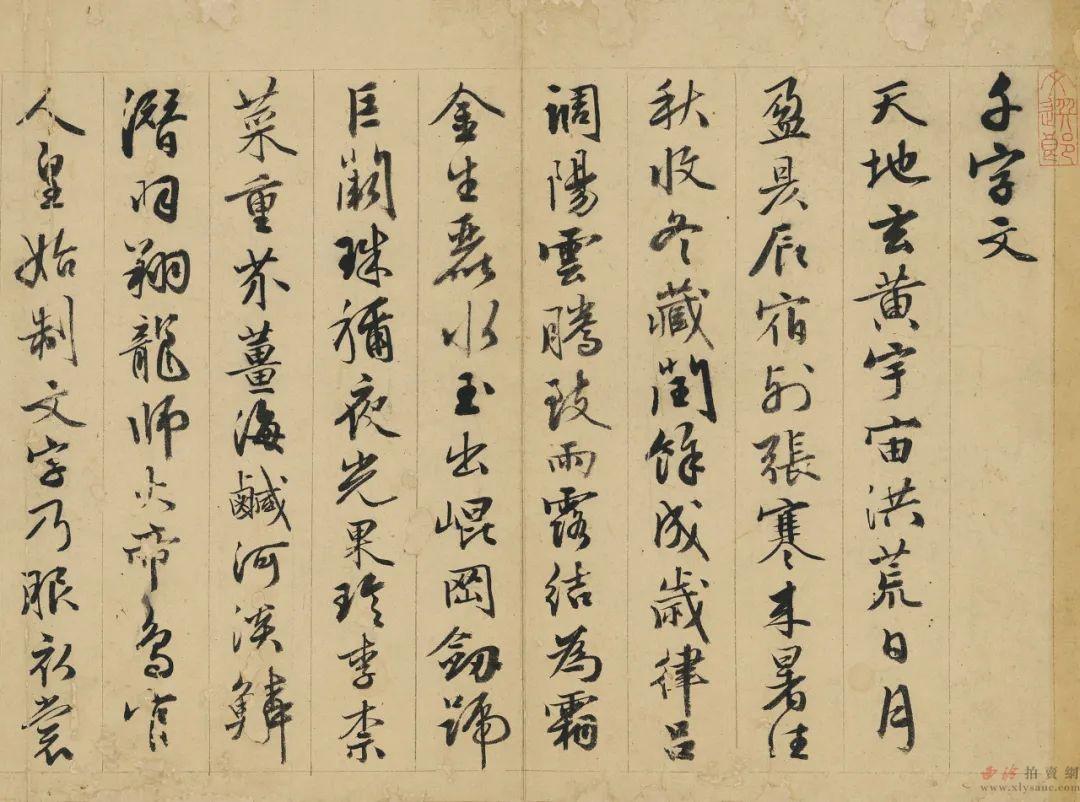

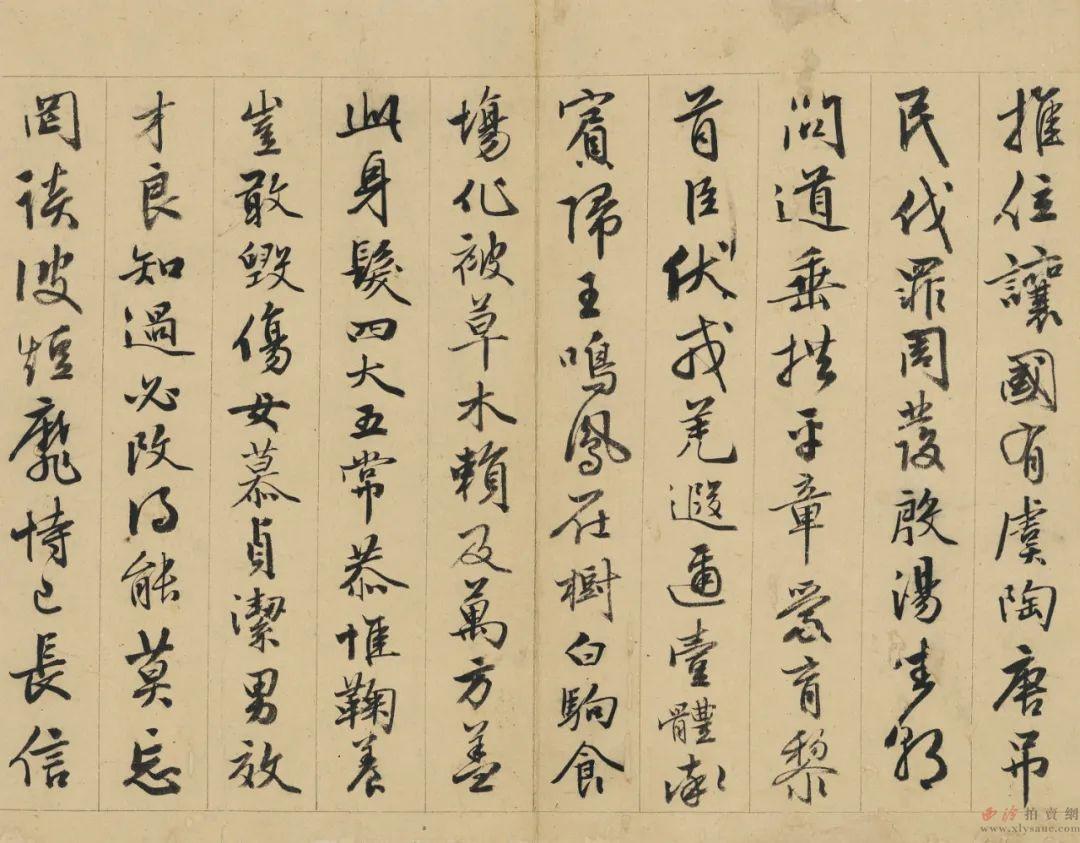

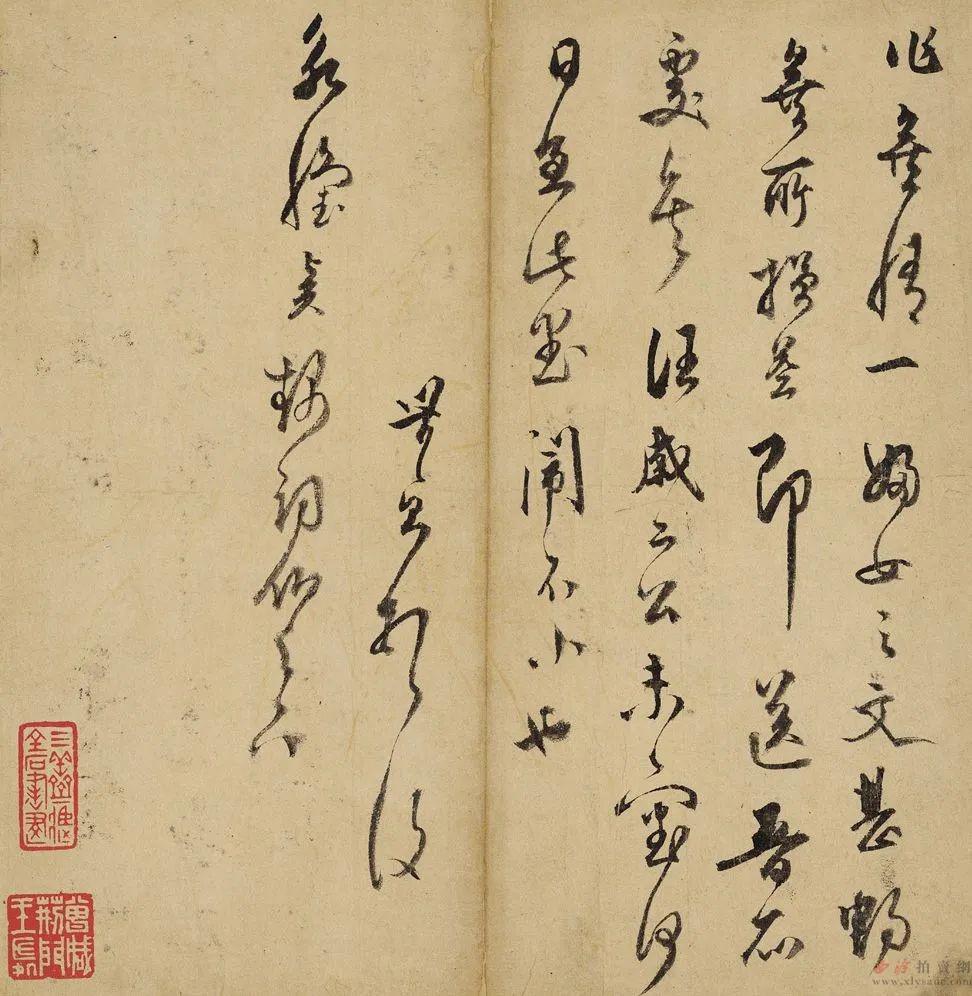

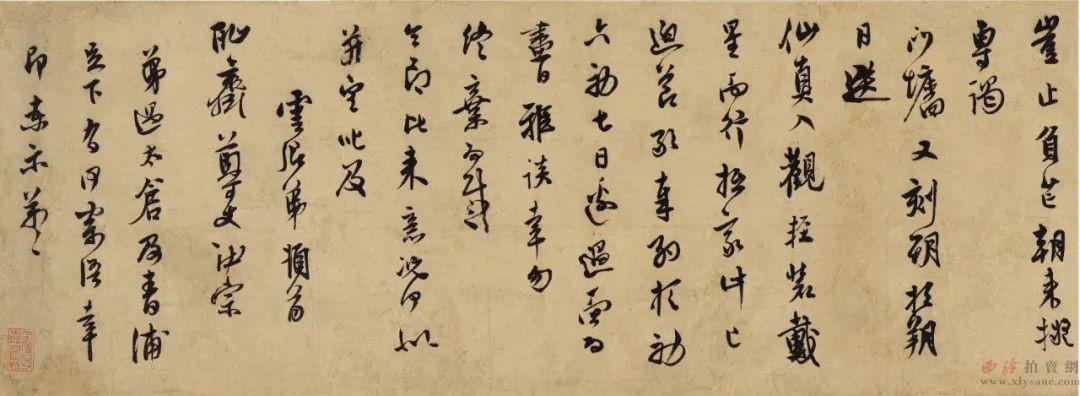

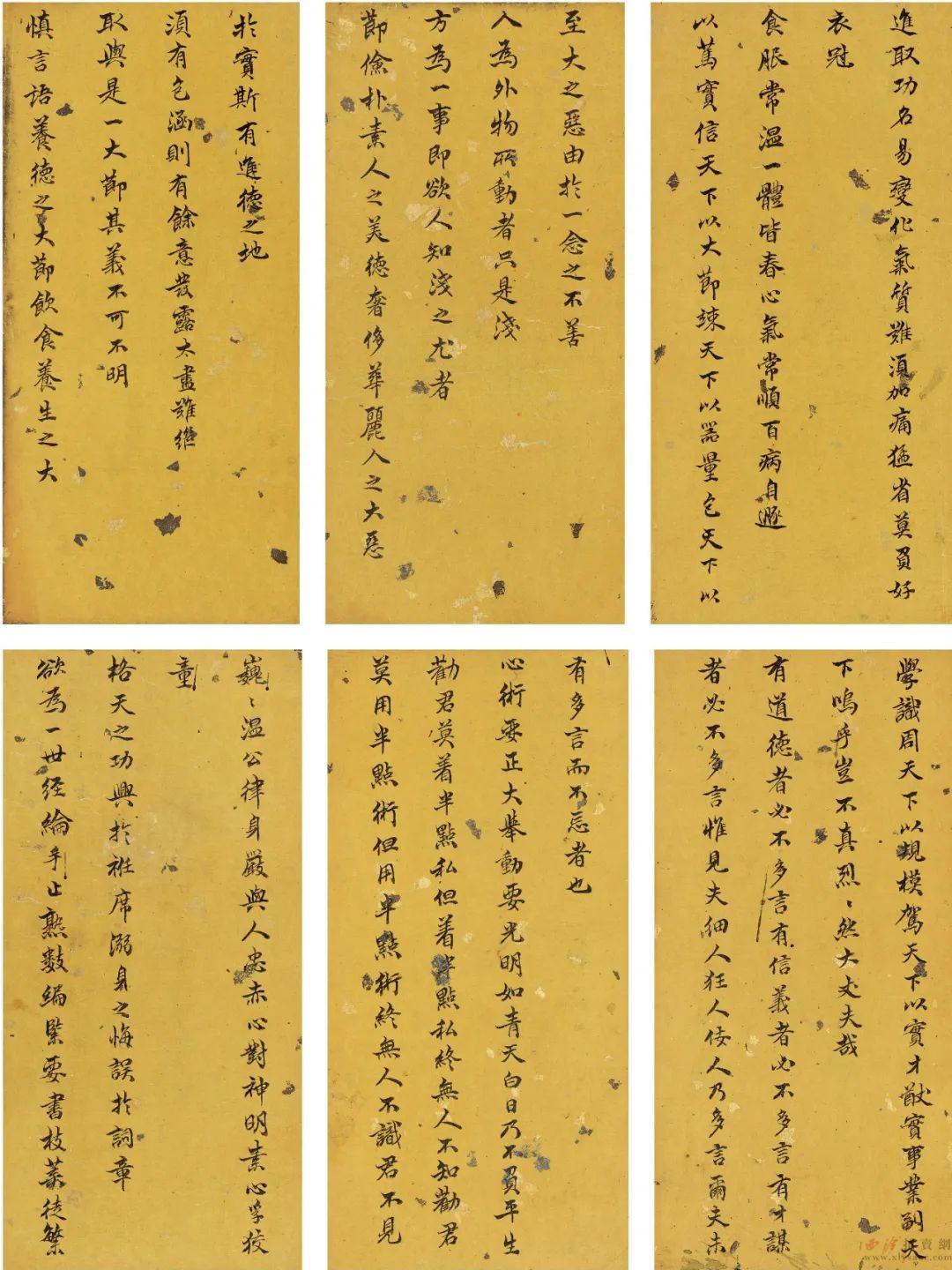

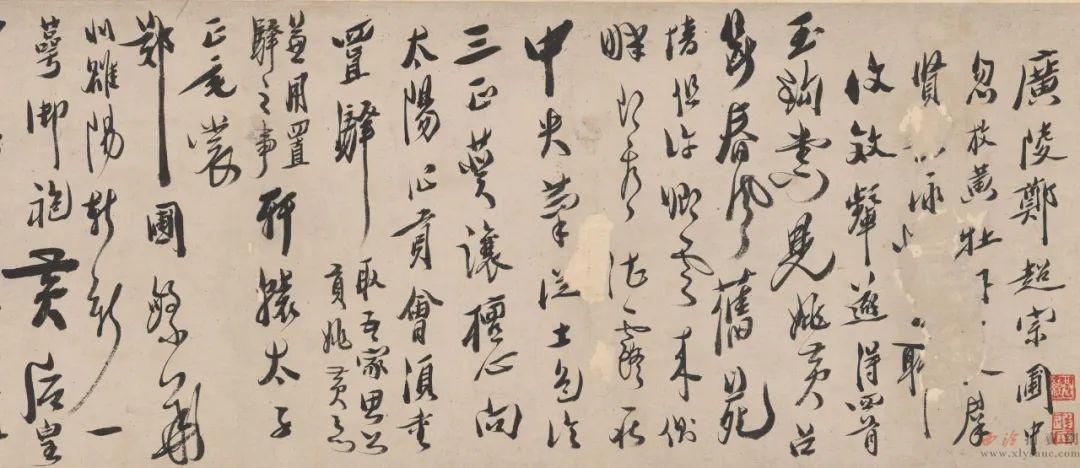

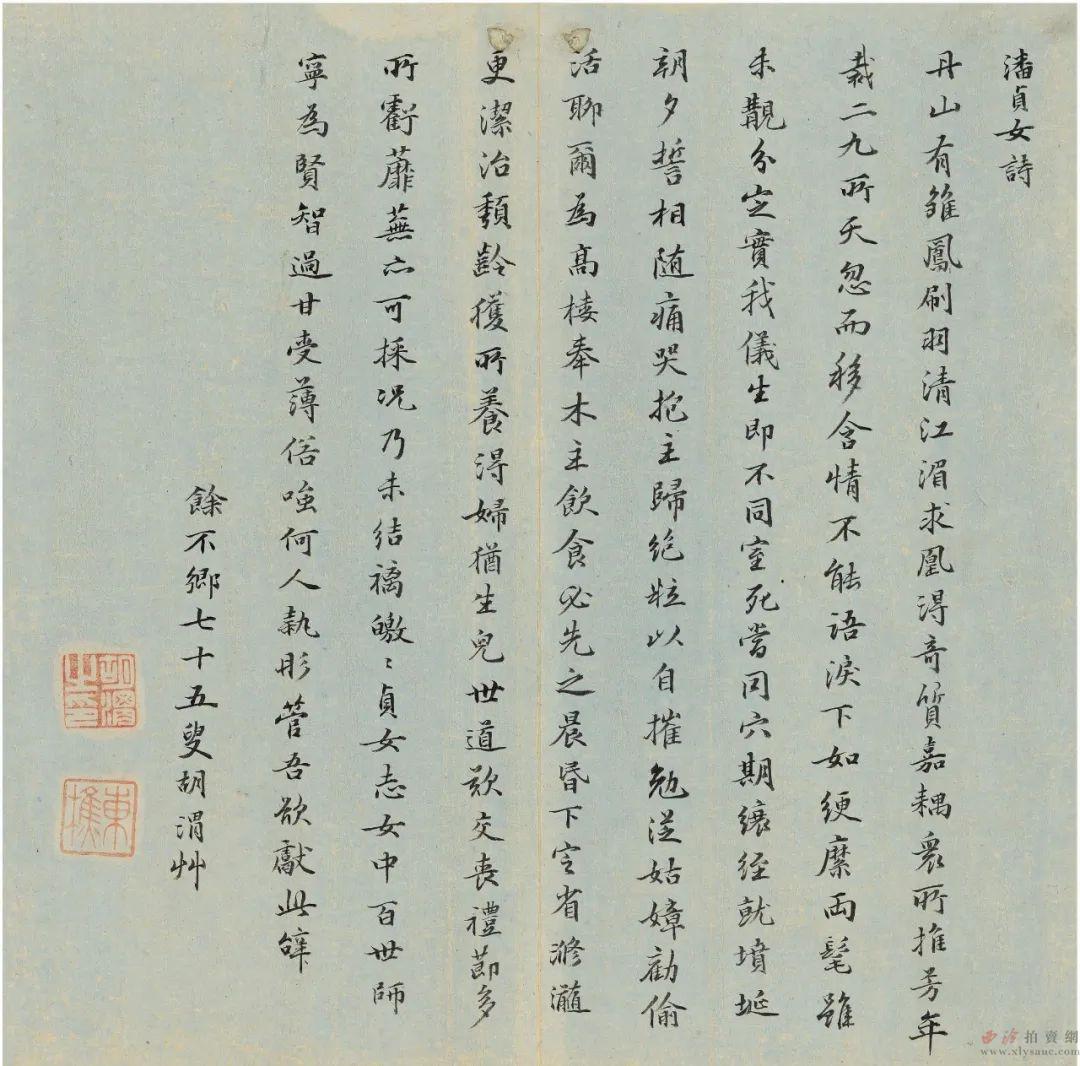

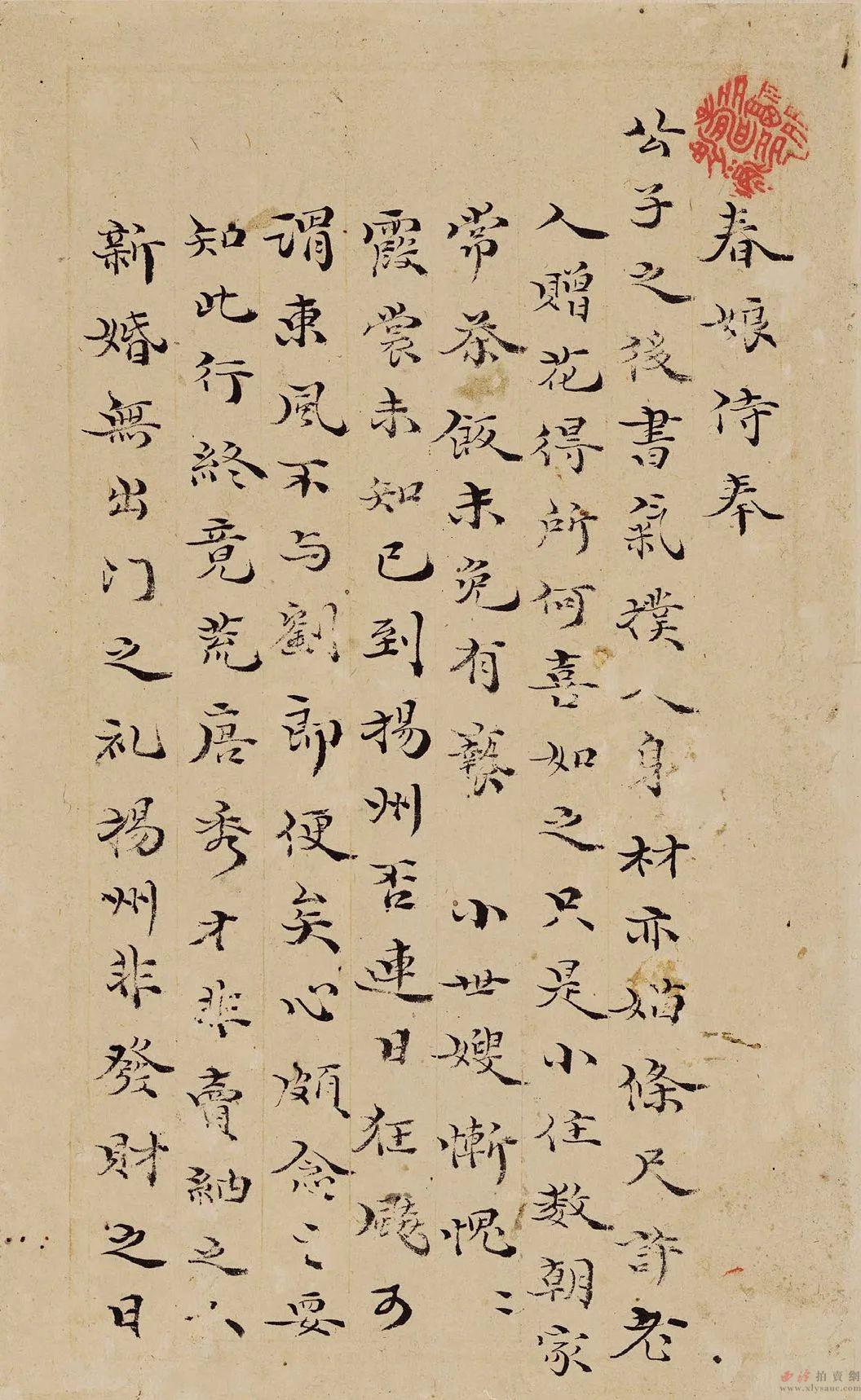

祝允明(1460 ~ 1526) 罕見(jiàn)南京任上用宋紙本書(shū) 盧廷玉像贊

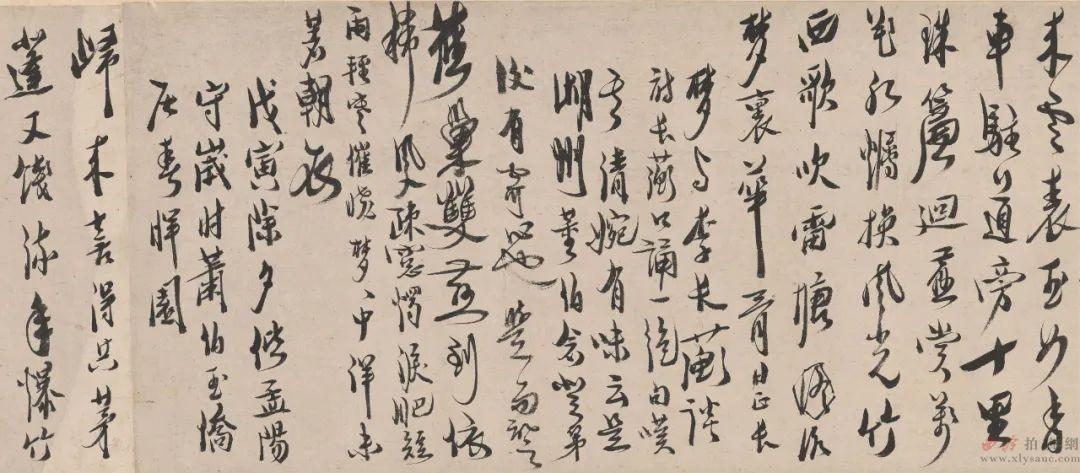

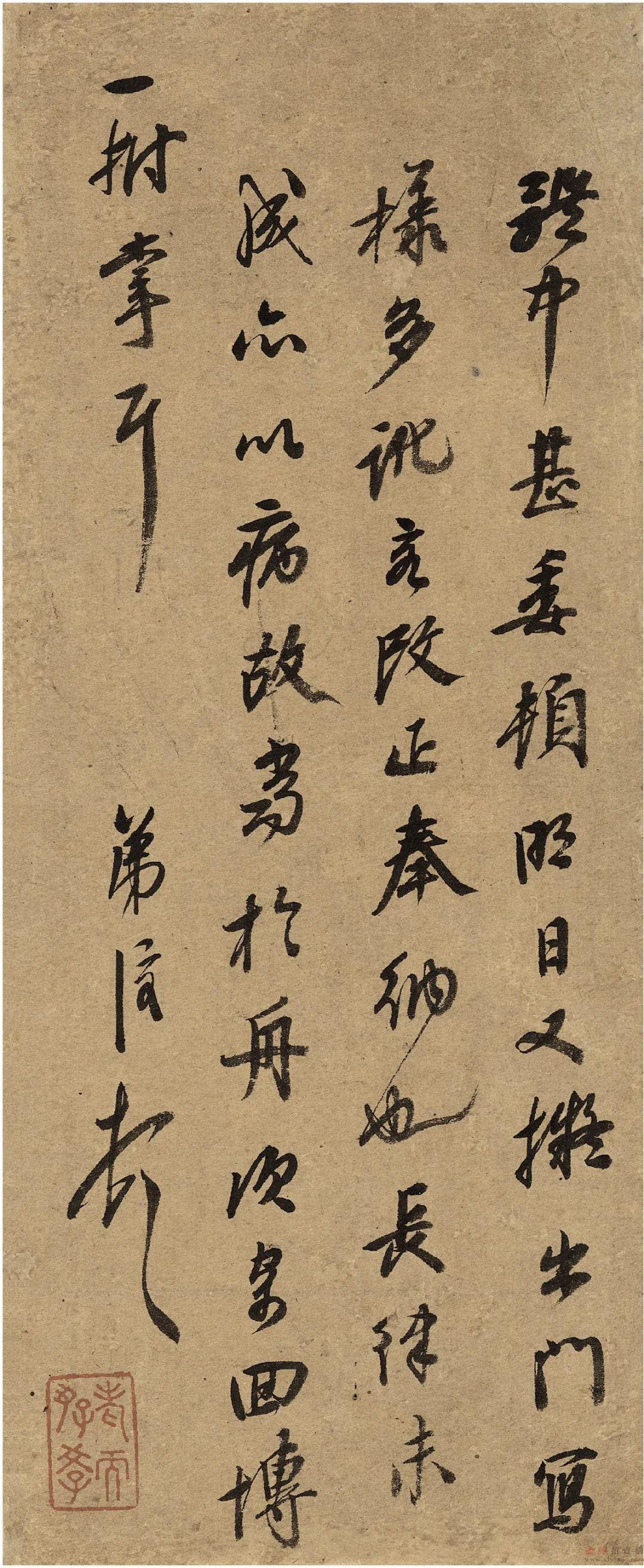

劉 玨(1410 ~ 1472) 和沈恒吉詩(shī) 美人帖

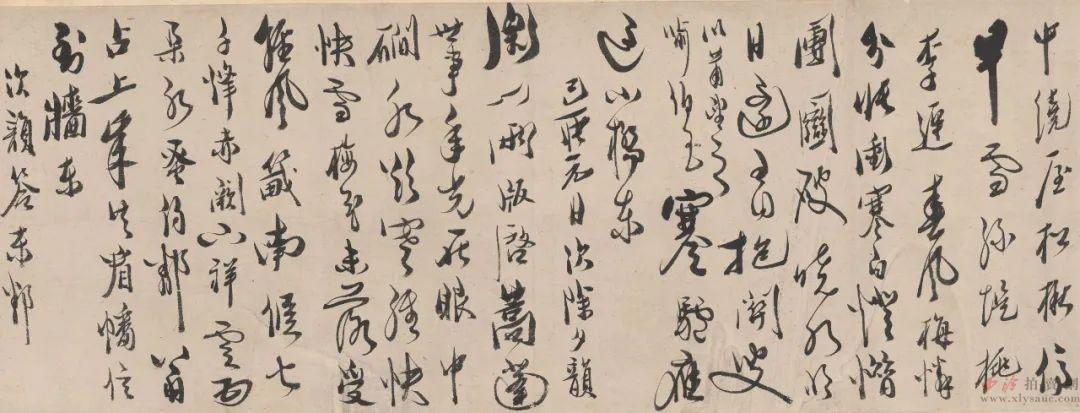

吳?寬(1435~1504)?承詩(shī)帖

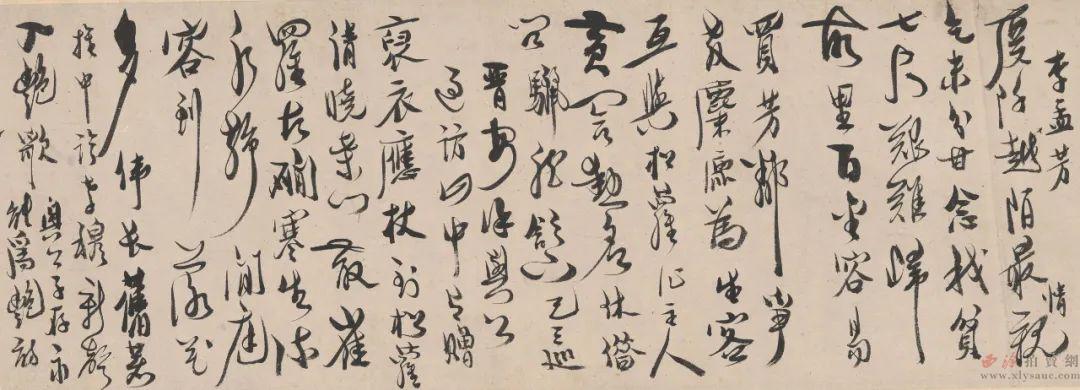

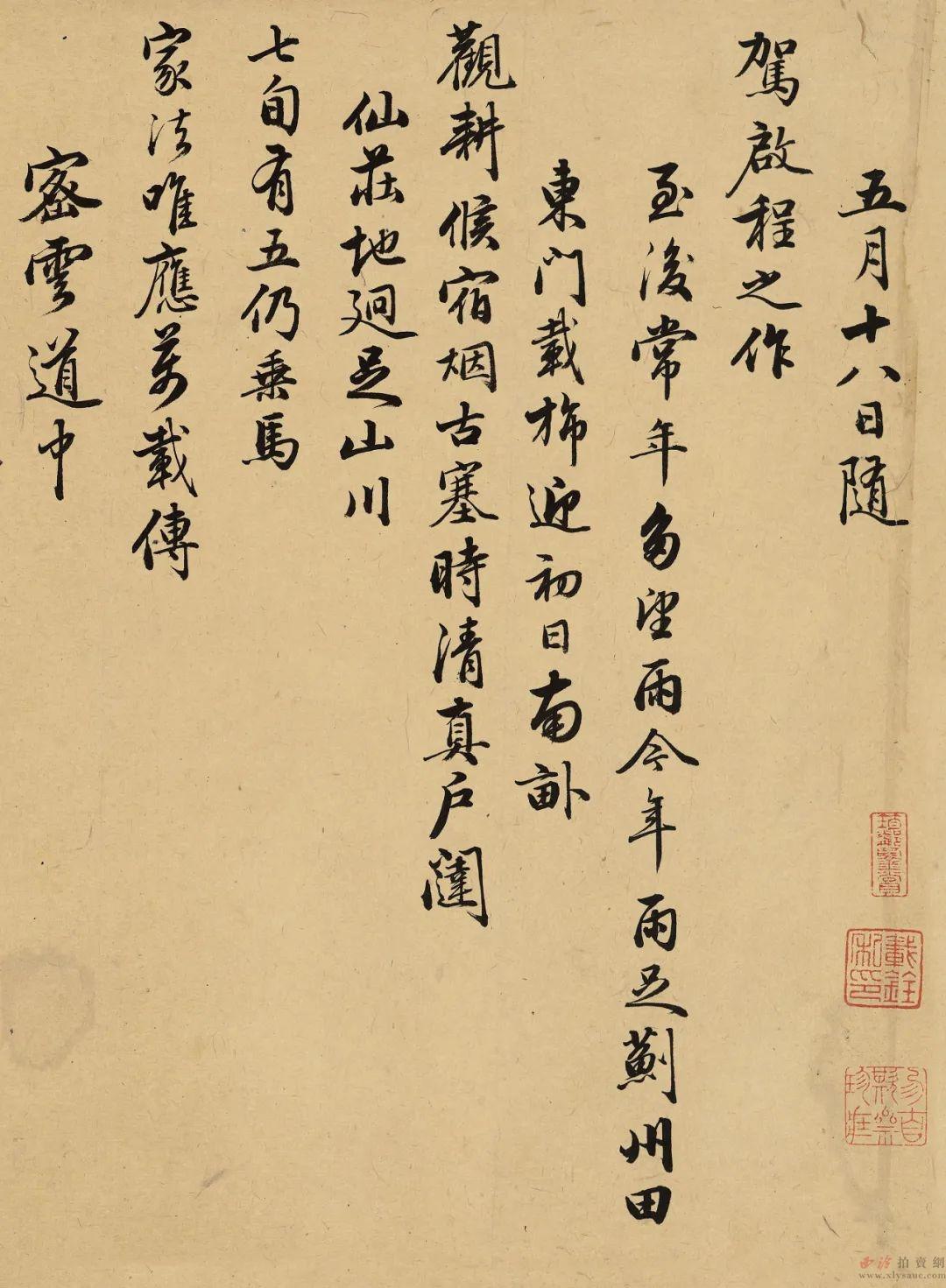

王 鏊(1450 ~ 1524) 平生蹤跡帖

紙本 鏡片

51×29cm

36.5×20.5cm

30.5×20cm

34.5×27cm

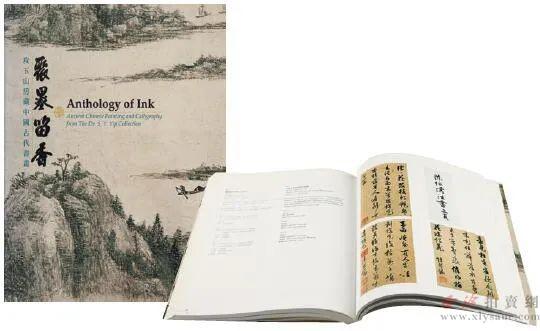

出版 :1.《 圖說(shuō)朱省齋讀畫(huà)記》圖版,牛津出版社,2022 年。

著錄 :2.《 書(shū)畫(huà)隨筆》P112、144-145,星洲世界書(shū)局,1958年。

3. 《省齋讀畫(huà)記》P90,大公書(shū)局,1959 年。

4. 《省齋讀畫(huà)記》P90,一書(shū)齋書(shū)局,1960 年代。

5. 《書(shū)畫(huà)隨筆》P169、205,國(guó)家圖書(shū)館。

說(shuō)明:明末清初朱之赤、毛懷、金德鑒、朱省齋等舊藏。

說(shuō)明:祝允明在“諸體兼善”、“有明第一”書(shū)家形象之下, 其明中期文學(xué)家的內(nèi)核不應(yīng)被埋沒(méi)。此本《行書(shū)盧廷玉像贊》作為祝氏新發(fā)現(xiàn)的完整文章作品,意義重大。在這樣一篇應(yīng)用文像贊中, 祝允明不僅以“于我乎……于我乎”力追古奧的句式彰顯他作為“古文辭”運(yùn)動(dòng)的主要倡導(dǎo)者的文學(xué)追求, 更在其嚴(yán)謹(jǐn)精修的行楷書(shū)風(fēng)之上表達(dá)其浪漫主義文風(fēng), 此作兼祝氏文學(xué)與書(shū)法雙絕, 可稱(chēng)珍貴。

文書(shū)雙絕之外, 祝允明對(duì)于《行書(shū)盧廷玉像贊》的重視程度于書(shū)寫(xiě)所用紙墨以及格式可見(jiàn)一斑。此作以宋代公文紙寫(xiě)就, 透過(guò)紙幅仍依稀可見(jiàn)背面公文字跡, 佳紙之余, 其所用古墨精良, 墨筆行文之中色澤通透、濃淡呼應(yīng)。面對(duì)如此高規(guī)格的書(shū)寫(xiě)用具, 無(wú)怪乎祝氏會(huì)選用嚴(yán)肅工整的書(shū)體以示匹配。而從此作“平闕式”的整體格式以及“孝皇有詔”保留抬頭等諸多細(xì)節(jié)中不僅體現(xiàn)時(shí)代特征, 更表達(dá)出祝氏嚴(yán)格恪守書(shū)寫(xiě)格式, 一絲不茍完成此作的認(rèn)真態(tài)度。紙精墨妙、文佳書(shū)絕, 是距今五百年前祝允明對(duì)待得意之作力求完美的證明。祝允明于嘉靖元年(1522 年)任應(yīng)天府通判僅一年, 從此作款識(shí)“應(yīng)天府通判祝允明贊”可知此篇像贊即作于此年南京任上, 是年春二月祝允明得覽趙孟俯所書(shū)《圓覺(jué)經(jīng)》并敬書(shū)一過(guò), 也可見(jiàn)本作書(shū)體之起源。而像贊人物盧廷玉即吳中鄉(xiāng)賢盧珪, 家居葑門(mén)塘。祝書(shū)中“吳公有文”即指禮部尚書(shū)吳寬曾親自為盧廷玉作《葑門(mén)塘改造二橋記》以記其事跡善舉, 可見(jiàn)盧廷玉其時(shí)名聲之斐然。此外本作上遍鈐明清民國(guó)歷代藏印, 自明末朱臥庵起, 祝書(shū)經(jīng)由清代毛懷、民國(guó)朱省齋等遞藏, 并著錄于朱省齋《書(shū)畫(huà)隨筆》書(shū)中, 可謂流傳有序。另有吳寬、劉玨、王鏊三幀詩(shī)牘, 均為明中期三大書(shū)家及文學(xué)家的新發(fā)現(xiàn)完整詩(shī)文作品, 實(shí)屬珎罕。其中吳寬作品書(shū)于最晚年, 詩(shī)牘中“原博”用印其邊框已缺失大半, 此正符合其晚年印章之特征。而劉玨作品流傳絕少, 并且其詩(shī)牘用紙為暗花“秋菊”箋紙, 雅致之極。王鏊詩(shī)文用典獨(dú)特,盡顯其文壇巨擘之身份。四通書(shū)札各領(lǐng)風(fēng)騷, 于這些作品可真正還原十六世紀(jì)明中葉的吳門(mén)風(fēng)流。

▲2021西泠秋拍

1261?

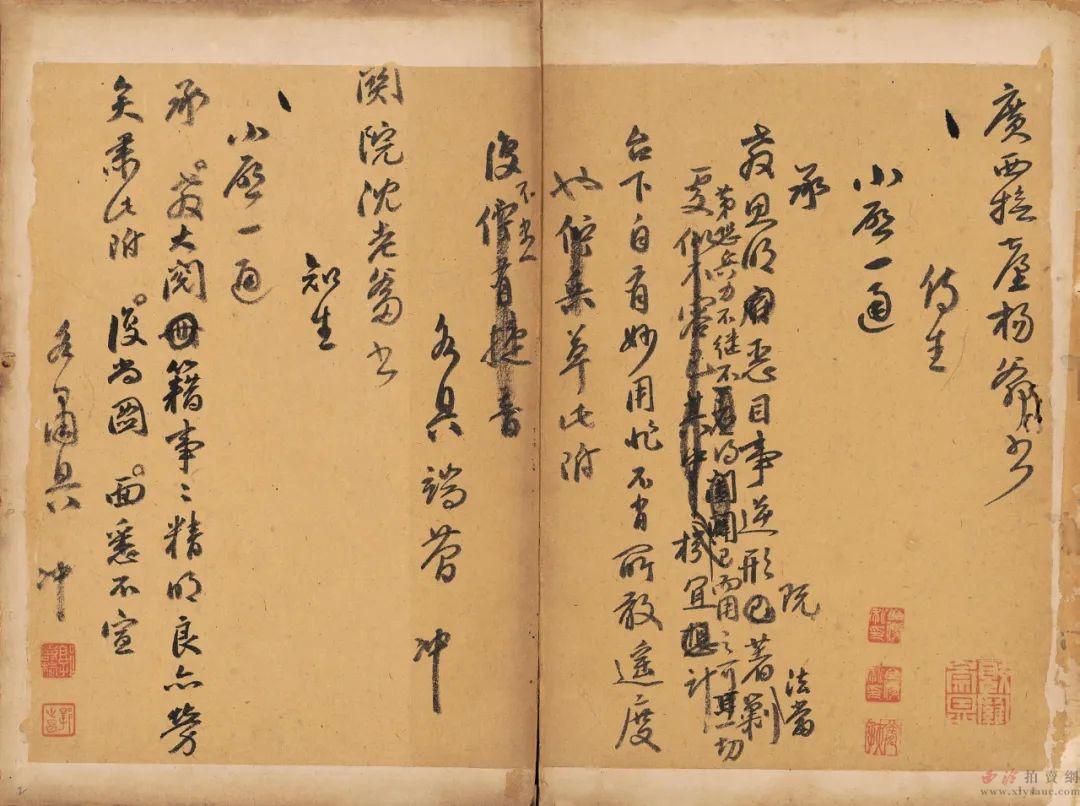

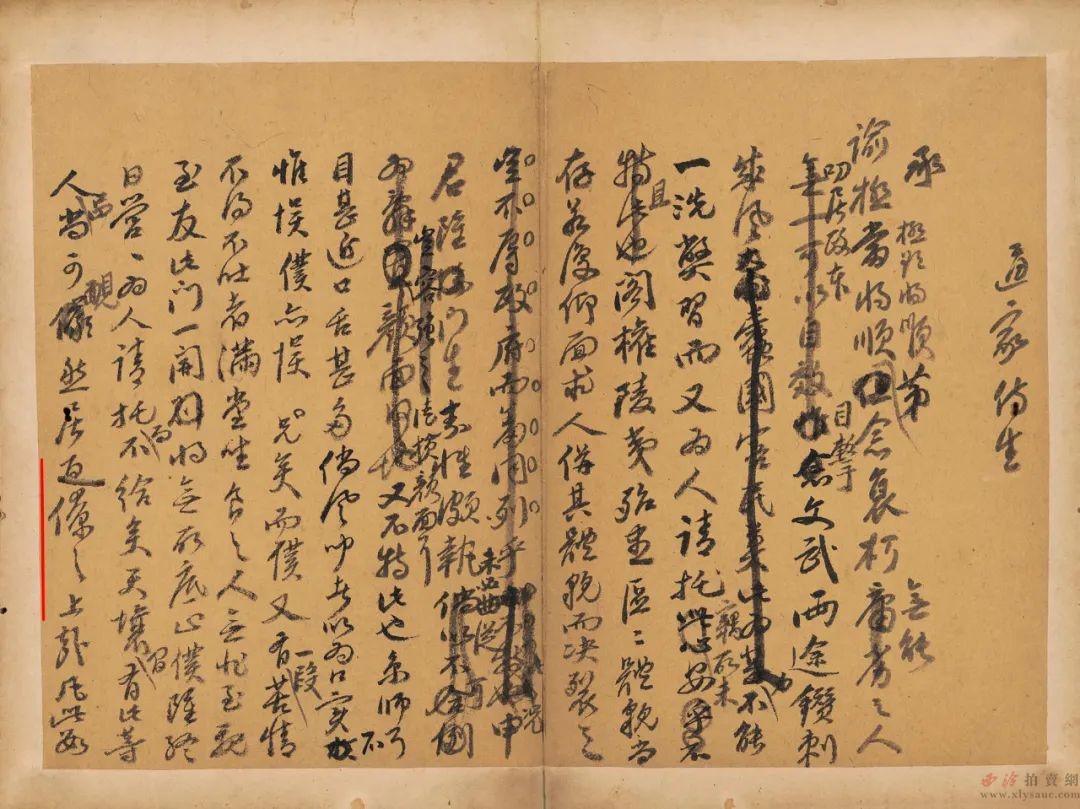

朱?賡(1535~1609)書(shū)、王士禎(1634~1711)等跋?內(nèi)閣首輔期間?罕見(jiàn)密札手稿冊(cè)

紙本?冊(cè)頁(yè)(共十八頁(yè))

說(shuō)明:王士禎、宗稷辰、畢應(yīng)辰等題跋。愛(ài)新覺(jué)羅·崇恩、嚴(yán)修、沈淮、丁彥臣等鑒藏。

??王士禎、宗稷辰題跋

作為明朝萬(wàn)歷年間的內(nèi)閣首輔,朱賡的書(shū)跡流傳甚少,此部信札冊(cè)當(dāng)為市場(chǎng)僅見(jiàn)。繼李東陽(yáng)、張居正、申時(shí)行等首輔名臣之后,朱賡在其短短兩年間的首輔生涯中可謂如履薄冰、步步驚心,此時(shí)朝廷正值“朝政日弛,中外解體”之時(shí),朱賡雖不如張居正有大刀闊斧改革之舉,但其謙謹(jǐn)慎微的處事之風(fēng)亦幫助大明帝國(guó)的經(jīng)濟(jì)和民生在風(fēng)雨飄搖的危難時(shí)期得以存續(xù),正如明史中對(duì)他的評(píng)價(jià)“醇謹(jǐn)無(wú)大過(guò)”。

此尺牘冊(cè)多涉及朱賡同地方高官間的公事往來(lái),內(nèi)容涵蓋軍事、經(jīng)濟(jì)、民生等,據(jù)此即可推斷本冊(cè)應(yīng)正為朱賡擔(dān)任首輔期間所作,如信中多次同地方要員討論“災(zāi)變異常”、“民窮盜起”、“安內(nèi)攘外”等時(shí)局動(dòng)蕩之形勢(shì),更有“百僚之上”之用辭,從中可見(jiàn)朱賡擔(dān)任首輔期間憂(yōu)國(guó)憂(yōu)民、情系民生之心,更可一窺此時(shí)明朝時(shí)局之艱辛。

朱賡本開(kāi)最末提及“百僚之上”,指名其首輔身份,說(shuō)明此冊(cè)為其在首輔任上所作。

因此,本冊(cè)作為朱賡任職內(nèi)閣首輔時(shí)期的公事往來(lái)信札冊(cè)則更為難得,而級(jí)別之高更是無(wú)可比擬。

本冊(cè)尚存清代原裝裱,識(shí)者當(dāng)為寶之。

畫(huà)心:35.5×25cm×11?25×17.5cm×2?

題跋:25×17cm×2?38.5×29cm×3

▲2021西泠秋拍

▲2021西泠秋拍

1255

王谷祥(1501~1568)?三十九歲書(shū) 千字文冊(cè)

紙本?冊(cè)頁(yè)(十二頁(yè)選二)

1540年作

說(shuō)明:顏世清題跋及題簽。???

本拍品為目前為止王谷祥在市場(chǎng)上出現(xiàn)的其創(chuàng)作年份最早的千字文,時(shí)年三十九歲。

王谷祥的父親王觀嘗從文征明的祖父文洪學(xué)習(xí),王、文兩家為世交。王谷祥少年時(shí),已由文征明引為忘年交。王谷祥作此冊(cè)三十九歲時(shí),文征明七十歲,書(shū)風(fēng)已是爐火純青,王谷祥此件書(shū)風(fēng)恰好更接近文征明。

31×24cm×11?24×14.5cm

▲2021西泠秋拍

1256

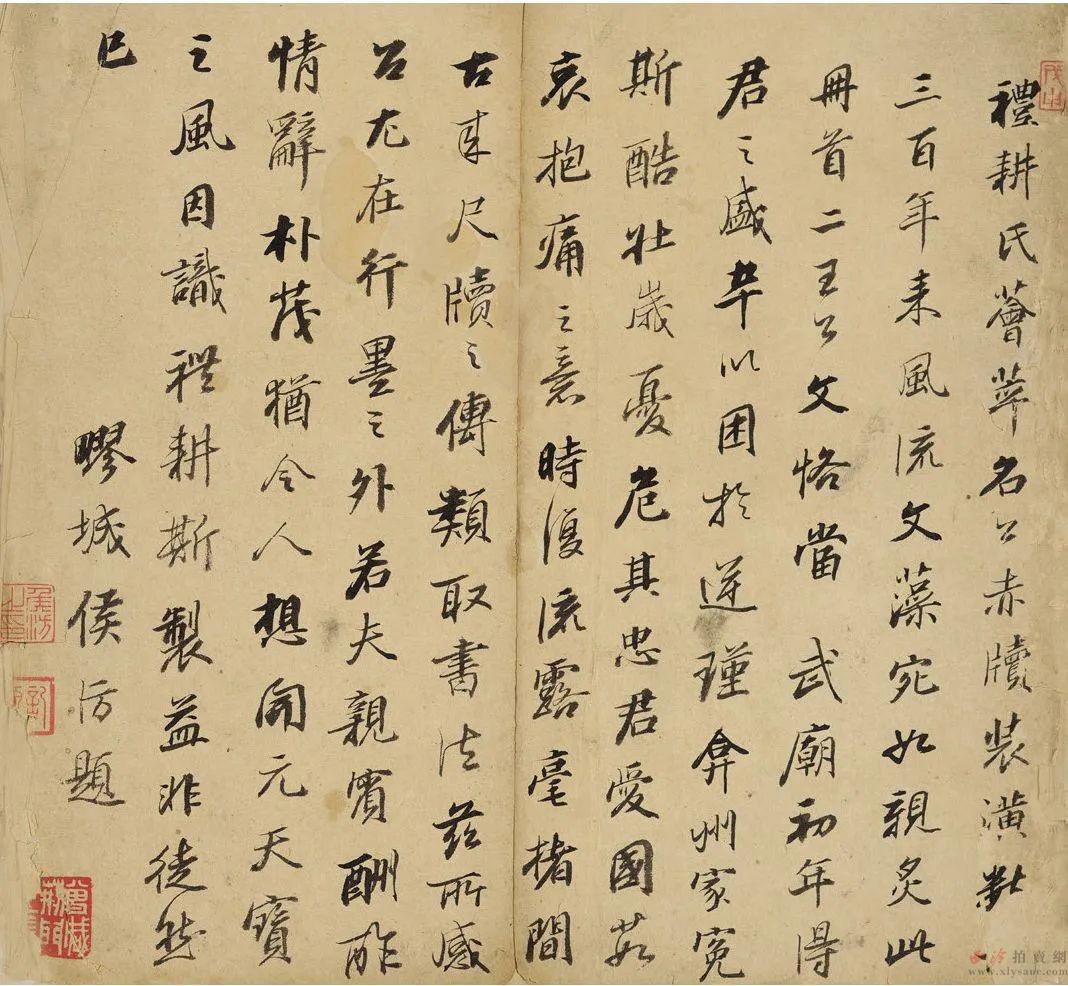

王世貞(1526~1590)書(shū)、曹思邈[明末清初]、侯?汸[明末清初]跋?婦女之文帖

紙本?冊(cè)頁(yè)(三頁(yè))

說(shuō)明:王文心舊藏。??

明代書(shū)札有明朝同時(shí)代題跋的作品較為少見(jiàn)。此通王世貞書(shū)札,有明末曹思邈、侯汸跋尾,且大小、紙張一致。

曹思邈題跋先是稱(chēng)贊三吳地區(qū)人文之秀。后面嘆息因戰(zhàn)爭(zhēng)烽火,所剩前賢尺牘已不多,而理耕社長(zhǎng)搜羅若此,僅敢附詞組言。侯汸題跋中亦提及禮耕社長(zhǎng)搜羅前賢尺牘,也提及從王世貞信札中仍能感受到其忠君愛(ài)國(guó)之哀痛。

26×25cm?29.5×27cm?29×27cm

▲2021西泠秋拍

1260?

莫是龍(1537~1587)?懷仰帖

紙本?手卷

說(shuō)明:金望喬等鑒藏。

98.5×18cm

拍品外形

▲2021西泠秋拍

1263?

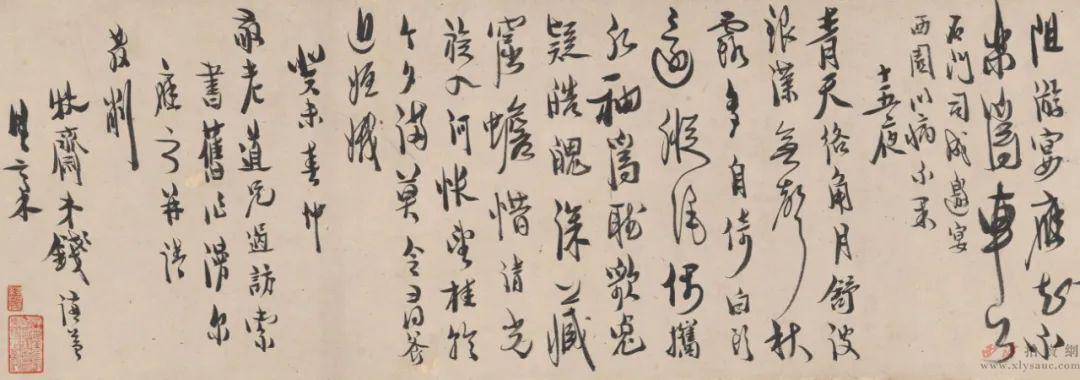

吳偉業(yè)(1609~1671)?夏山帖

紙本?橫披

出版:《簡(jiǎn)社》第二輯22-23,簡(jiǎn)社雜志社,2015年。

說(shuō)明:信札中提及自己因?yàn)橐鳇h糾紛等苦于舟車(chē)奔走,即使在年終歲尾,仍然不得安穩(wěn),漂泊在三泖之間。并提及近來(lái)自家小園稍有改進(jìn),稍得荒落之致,并希望閑時(shí)蘭老、揆老等人來(lái)家中小敘。又提到自己“本具塵外之想”,但是因?yàn)槠拮樱茨苡写讼敕ā2l(fā)誓來(lái)年游遍浙東西山水,但是詩(shī)酒之緣只能與諸位共享。信中提及揆老應(yīng)為王揆。

王揆(1619~1696),字端士,一字芝廛,清太倉(cāng)人。王時(shí)敏次子,王原祁之父。順治十二年(1655)進(jìn)士,康熙中薦鴻博不就。工詩(shī),與黃與堅(jiān)等并稱(chēng)“婁東十子”。魏公或?yàn)槲合髽小N合髽校?617~1687),字環(huán)極,一作環(huán)溪,號(hào)庸齋,又號(hào)寒送,蔚州(今河北省蔚縣)人。崇禎十五年舉人,順治三年進(jìn)士,官至左都御史,刑部尚書(shū)。以清廉直諫名動(dòng)一時(shí),治學(xué)主張經(jīng)世致用,屬理學(xué)派。工書(shū)法,尤長(zhǎng)于行書(shū)。有《寒松堂集》十二卷。澹老應(yīng)為盧澹巖。

75.5×16.5cm

本拍品外形

▲2021西泠秋拍

1262??

陳繼儒(1558~1639)?種茶帖等三幀

灑金紙本?鏡片(三幀)

出版:《聚墨留香——攻玉山房藏中國(guó)古代書(shū)畫(huà)》P180-181,香港大學(xué)美術(shù)博物館,2004年。

展覽:“聚墨留香——攻玉山房藏中國(guó)古代書(shū)畫(huà)展”,香港大學(xué)美術(shù)博物館,2004年3月至6月。

22×13.5cm×3

出版物書(shū)影

▲2021西泠秋拍

1257??

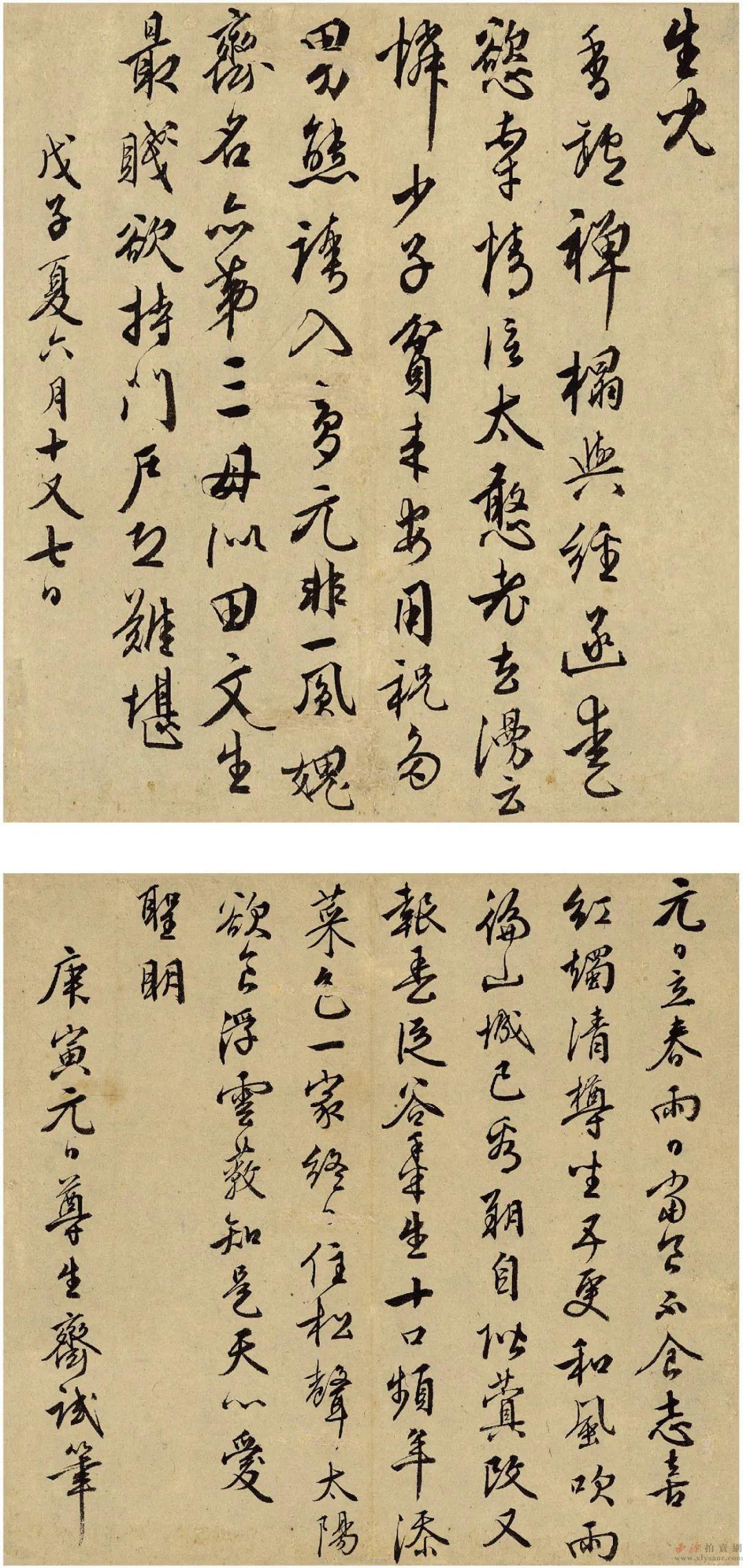

王穉登(1535~1612)?生兒歌及元日春雨帖

紙本?立軸(雙挖)

25×22.5cm?30×28cm

▲2021西泠秋拍

1264??

孫承澤(1592~1676)?行書(shū)?錄明理學(xué)家言

灑銀紙本?冊(cè)頁(yè)(共八頁(yè))

說(shuō)明:吳小如等題跋。

20.5×10cm×7?20.5×11cm

▲2021西泠秋拍

1265?

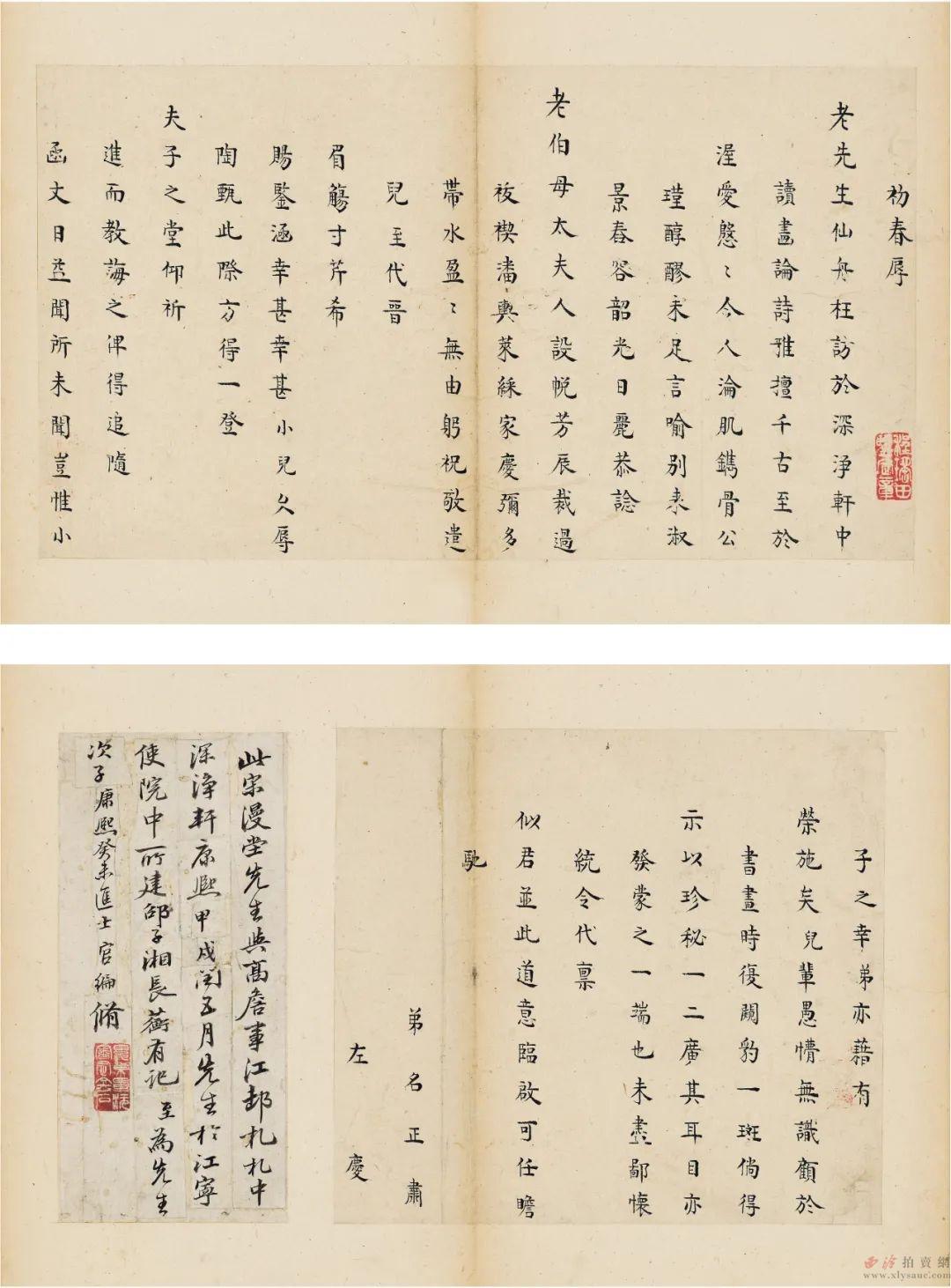

宋?犖(1634~1713)?為高士奇作?初春帖

紙本?信札(一通二頁(yè))

著錄:《宋犖全集》(四)卷八P1674,浙江古籍出版社。

說(shuō)明:高士奇上款。程瑤田鑒賞。畢沅鑒賞并題跋。

信札存清代裝裱,其中題跋按原信尺寸重新剪貼排列,似為刻碑刻帖之原稿。

信中“至”為宋犖次子宋至(1659~?),字山言,晚號(hào)方庵,河南商丘人,宋犖次子、宋筠弟,清藏書(shū)家。康熙四十二年癸未(1703)官翰林,授編修。著有《緯蕭草堂詩(shī)》、《甌缽羅室書(shū)畫(huà)過(guò)目考》等。

畫(huà)心:31.5×17.5cm?19.5×17.5cm?題跋:17.5×8cm

▲2021西泠秋拍

1266?

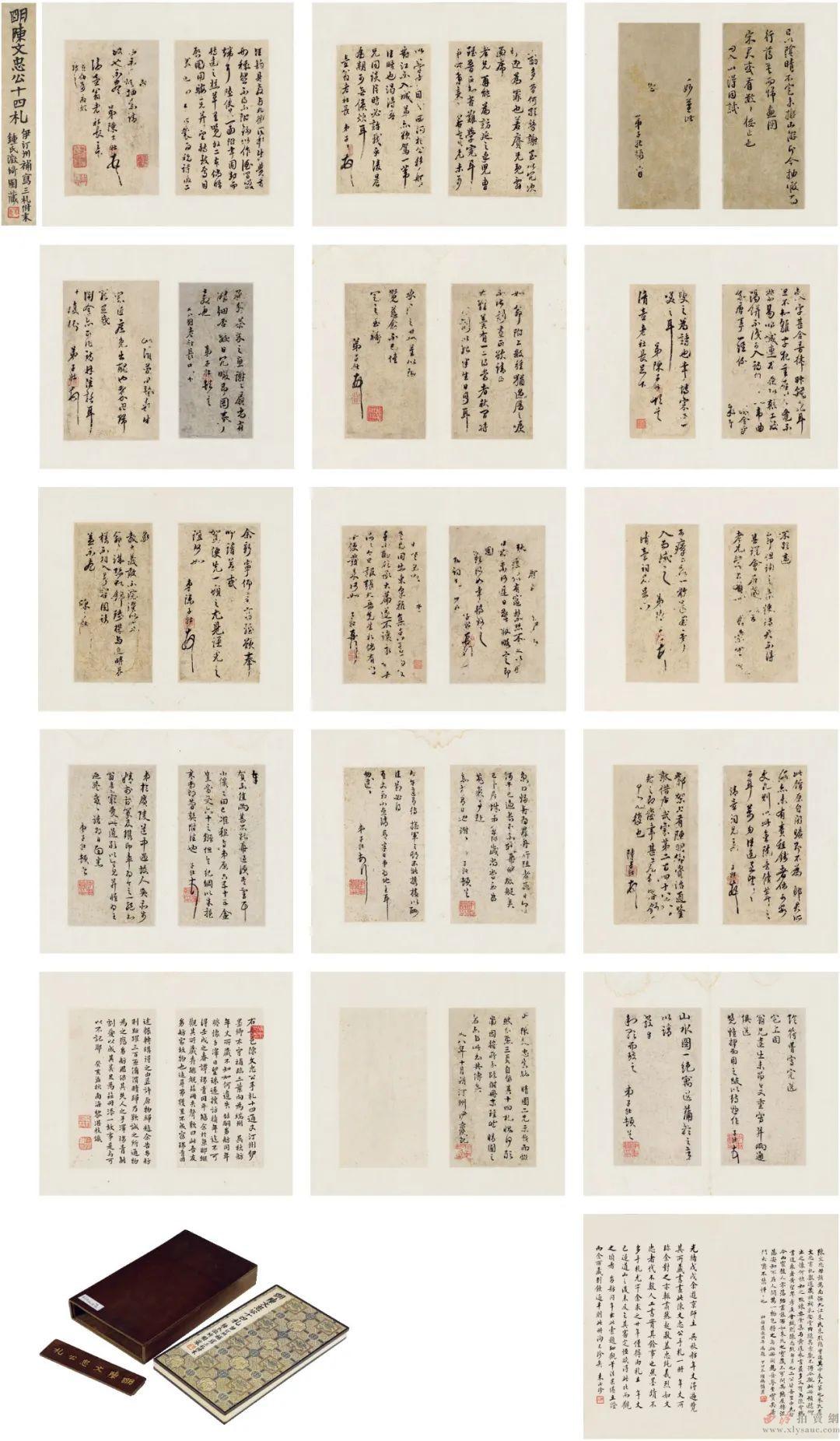

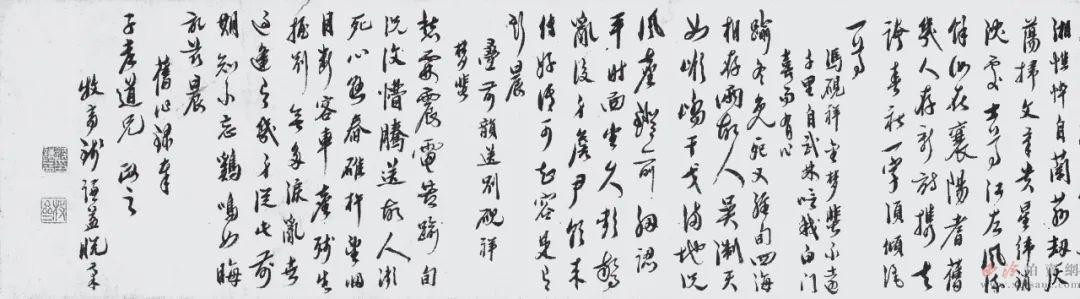

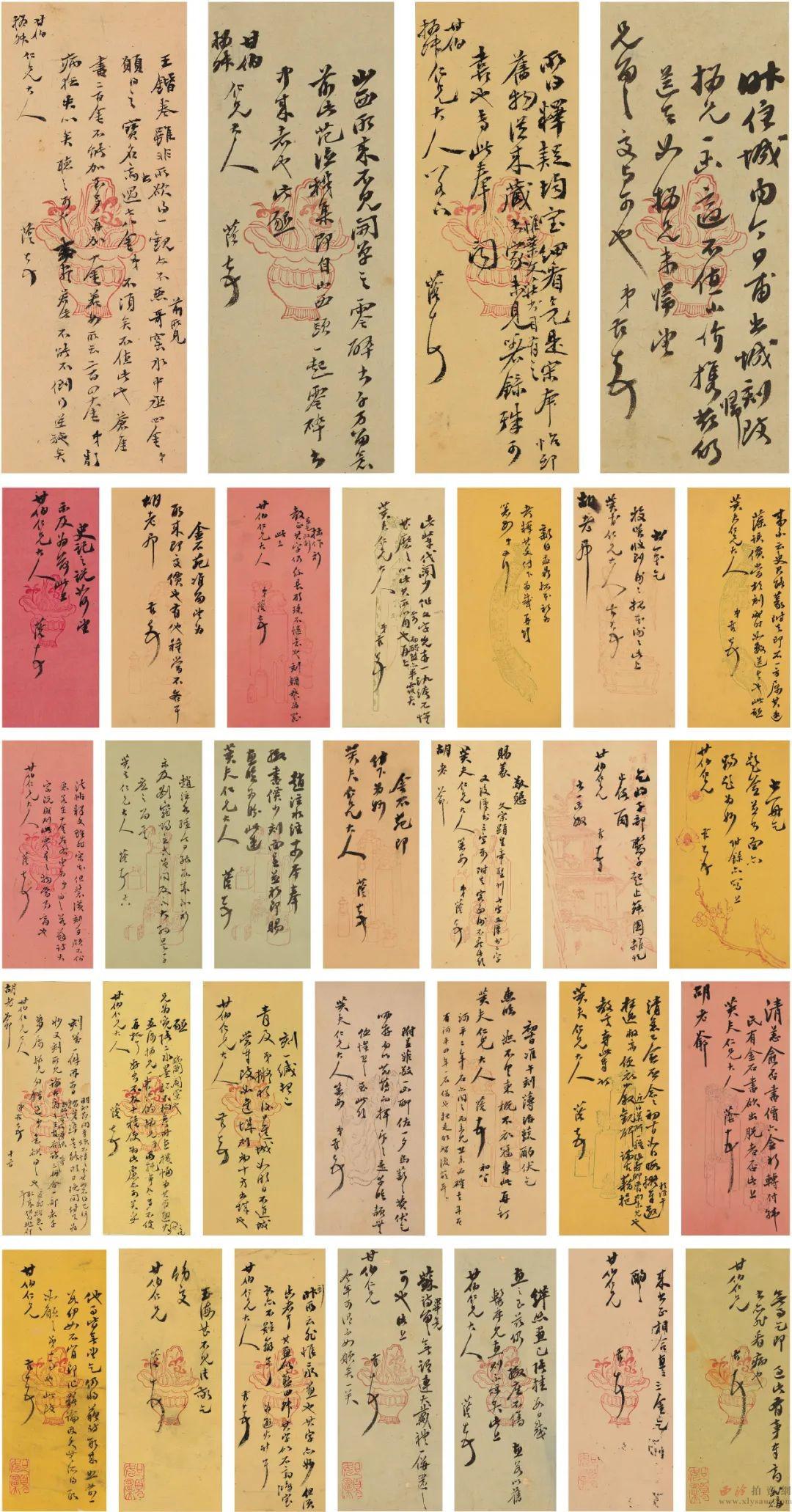

陳子壯(1596~1647)書(shū)、伊秉綬(1754~1815)補(bǔ)書(shū),黎湛枝(1870~1928)等跋?陳文忠公十四札冊(cè)

紙本?冊(cè)頁(yè)(共三十一頁(yè))

說(shuō)明:明末詩(shī)人歐主遇上款。伊秉綬補(bǔ)書(shū)并題跋。黎湛枝、溫肅、朱汝珍題跋。徐炘、吳毓麟、鐘葆珩、潘寶鐄、蘇若瑚、譚祖任、吳遠(yuǎn)基舊藏。鐘葆珩題簽。

此為陳子壯、伊秉綬信札冊(cè),計(jì)有36頁(yè),含陳子壯信札14通20頁(yè),伊秉綬臨書(shū)6通6頁(yè)、文稿1頁(yè),圍繞書(shū)畫(huà)往來(lái)、雅集燕飲、詩(shī)歌酬唱、詩(shī)文推敲、訪客覆信、租館租田、京口歸舟等而作,談及張居正、諸邦憲、何洛文、魏體明等,均為明嘉靖朝進(jìn)士。

據(jù)諸家題跋,此冊(cè)原為伊秉綬同門(mén)徐炘所斂藏,伊秉綬曾受徐“慨然分惠三頁(yè)”,于是將其所分得者臨之以回饋徐氏,即附于冊(cè)末數(shù)頁(yè)。伊氏跋文署款剝蝕,“八年”前一字疑為“慶”,或可推知此跋作于嘉慶八年(1803)。

此冊(cè)從徐炘秘篋中流出后,經(jīng)吳毓麟長(zhǎng)期庋藏,后“不知如何遺失”,吳氏哲嗣遠(yuǎn)基搜訪積年而不得,逆料已由譚祖任(字瑑青,“譚家菜”創(chuàng)始人)輾轉(zhuǎn)購(gòu)藏。1922年春,譚氏在京邸宴客,其間以所藏示諸來(lái)賓,席間黎湛枝識(shí)得此為“幼舫(吳遠(yuǎn)基)家故物”,譚氏遂“許原物歸趙”。吳遠(yuǎn)基聞?dòng)崳降亲T門(mén)“備價(jià)贖歸”。

陳子壯為南粵先賢,被后世尊為“廣東古八賢”之一、“嶺南三忠”之一。信札寫(xiě)作之時(shí),正值晚明內(nèi)憂(yōu)外患之際,陳氏以直諫遭黜,身歸廣東故里。罷官期間,陳子壯集結(jié)好友歐主遇、黎遂球等復(fù)修南園詩(shī)社,常有詩(shī)酒唱和,對(duì)促成沉寂近百年的嶺南詩(shī)壇的復(fù)蘇具有突出貢獻(xiàn),因而被時(shí)人譽(yù)為“南園十二子”。值得一提的是,此后清軍鐵騎南下,包括陳子壯在內(nèi)的諸詩(shī)家?guī)缀蹙离y于抗清斗爭(zhēng)中。

尺寸不一(冊(cè)頁(yè)尺寸:32.5×18.5cm)

▲2021西泠秋拍

1268?

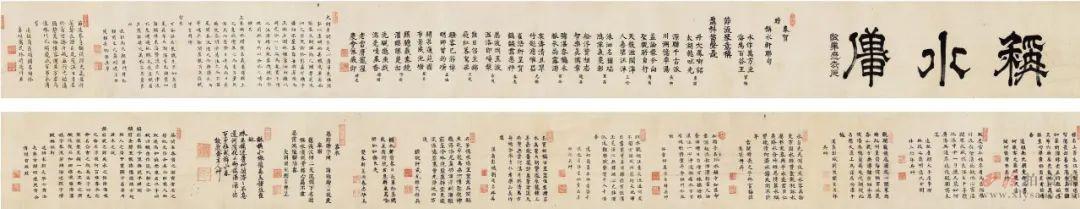

林時(shí)亮(1598~1683)、林道榮(1639~1708)、林豐高(1634~1709)等明代福州地區(qū)遺民?稱(chēng)水軒諸名流聯(lián)句唱和卷

絹本?手卷

展覽 :“崛起之路——中國(guó)近現(xiàn)代對(duì)外交往文物展”,華東師范大學(xué),2015年。(出版于展覽圖錄第3-5頁(yè))

說(shuō)明:本標(biāo)的不包括軸頭貼片。?

本拍品為罕見(jiàn)明末流亡日本遺民書(shū)法長(zhǎng)卷。

卷首為明末敬義齋主人沈自彰隸書(shū)引首,其次為稱(chēng)水軒聯(lián)句。聯(lián)句內(nèi)容為林道榮抄寫(xiě)劉東閣、顧長(zhǎng)卿、何倩甫、林上珍、林豐高、劉道昌、宗澄、高春忠、宗茂、林時(shí)亮等人創(chuàng)作聯(lián)句。再次為顧長(zhǎng)卿、林時(shí)亮、何倩甫、林上珍、劉東閣、梅應(yīng)寀、宗茂、林豐高、劉道昌、繼光、高春忠、大胡國(guó)矩、沈自彰、黃公溥等人題跋并題詩(shī),詩(shī)中都提及此“稱(chēng)水軒”。在每人每段詩(shī)詞的落款中不乏明遺民和遠(yuǎn)祖某某的說(shuō)法,由此可知這些人皆對(duì)于滿(mǎn)清入關(guān)表示不滿(mǎn),但是只能用這種書(shū)面寫(xiě)就的方式去表達(dá)心中的郁結(jié)。

在顧長(zhǎng)卿題跋中說(shuō)明了“稱(chēng)水軒”名字由來(lái),“文翻澥之瀾,學(xué)窮洙泗之宗,既渺于彭蠡,亦矌乎瀟湘,冰崖雪岸,每與翠微而互映”,所以“主眷稱(chēng)水,贈(zèng)號(hào)名義兼得。揣主之意,欲潔其心而宏其量”“雖使昏明浩蕩,注之而不濫尾閭”。

深究這些作者的身份屬性,實(shí)均為明代流亡日本的遺民,在諸多古籍中均有記載。時(shí)間大約為萬(wàn)歷四十六年(1618)即日本元和四年到1623年前后甚至之后來(lái)到長(zhǎng)崎。從15世紀(jì)中期即明宣德年間開(kāi)始,我國(guó)東南沿海居民因?yàn)閺氖屡c日本的海上貿(mào)易,逐漸移居到日本九州島地區(qū)。如鹿兒島、五島列島、長(zhǎng)崎、平戶(hù)等地。明崇禎八年(1635),即日本寬永十二年五月,德川幕府發(fā)布第三次鎖國(guó)令,規(guī)定中國(guó)、荷蘭等外國(guó)船舶只能就近入長(zhǎng)崎港。此后渡日唐人都先到達(dá)長(zhǎng)崎。??

長(zhǎng)崎唐人在異國(guó)形成了自己的社會(huì),秉持著自身獨(dú)特的文化特色和宗教信仰,所以這個(gè)社會(huì)在整體上是團(tuán)結(jié)和諧、互相合作的。另一方面因?yàn)槌錾睾驼Z(yǔ)言習(xí)俗的不同,也因?yàn)榈麓桓畷?huì)根據(jù)不同出身地的來(lái)舶船只而區(qū)分對(duì)口貿(mào)易的不同需要,因此長(zhǎng)崎唐人結(jié)成了三大群體:以南京為中心的長(zhǎng)江下游出身者(江西、安徽、江蘇、浙江等);福建福州府(福州地區(qū),含福州、福清縣、長(zhǎng)樂(lè)縣、連江縣等);福建泉州府與漳州府(閩南地區(qū))出身者。

本卷即為福州府地區(qū)諸位名流因會(huì)于稱(chēng)水軒,以此為雅會(huì)而作此,實(shí)為方志之重要材料。

750×34cm

拍品外形

▲2021西泠秋拍

1281

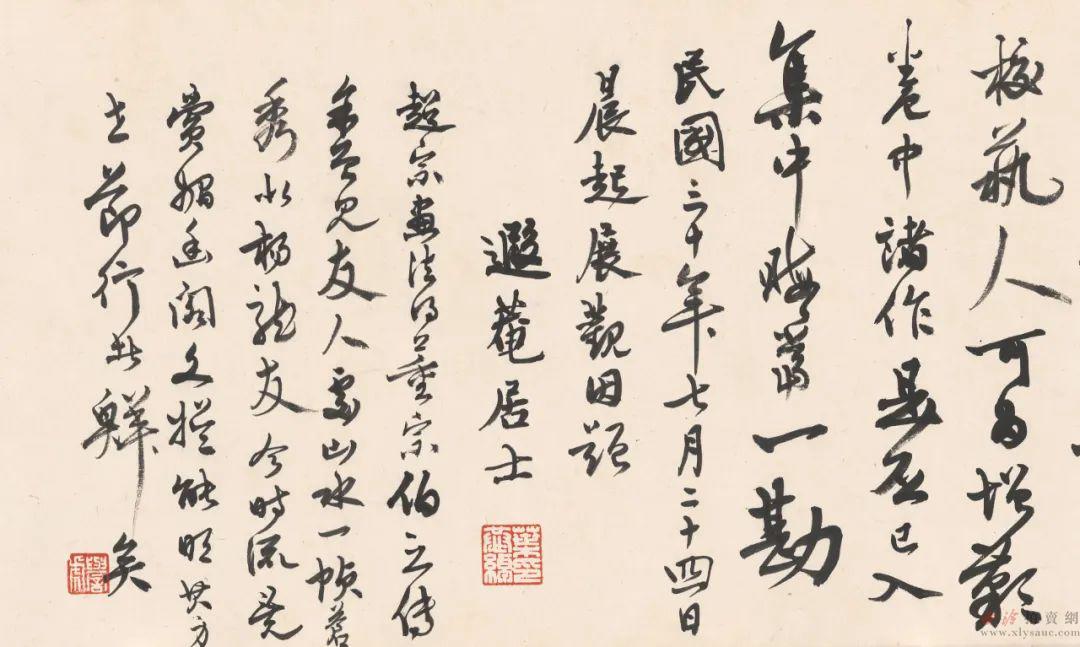

錢(qián)謙益(1582~1664)?明亡以前?自書(shū)詩(shī)卷

紙本?手卷

1643年作

著錄:1.《矩園余墨·序跋第二輯》,民國(guó)石印本。

2.《矩園余墨·序跋第二輯》,神州圖書(shū)公司,1970年。

3.《矩園余墨》序跋第2輯P145,遼寧教育出版社,1997年。

4.《國(guó)家圖書(shū)館藏古籍題跋叢刊·第30冊(cè).矩園余墨序跋(二)》,北京圖書(shū)館出版社,2002年。

5.《何澄·下》P581,三晉出版社,2011年。

6.《葉恭綽》P93,嶺南美術(shù)出版社,2012年。

7.《葉恭綽全集·上》P750,鳳凰出版社,2019年。

說(shuō)明:葉恭綽舊藏并題跋。

作于明亡前一年1643年,錢(qián)謙益時(shí)年六十一歲。美國(guó)圣芭芭拉藝術(shù)博物館藏錢(qián)謙益行草自書(shū)卷,后有清代趙懷玉、張維平、徐同柏等跋,風(fēng)格與本拍品完全一致。

畫(huà)心:404.5×20.5cm?題跋:86×25cm

拍品外形

錢(qián)謙益行草自書(shū)卷,后有清代趙懷玉、張維平、徐同柏等跋,美國(guó)圣芭芭拉藝術(shù)博物館藏品。與本拍品同為明亡以前所作,兩件用筆完全一致。

▲2021西泠秋拍

1274??

魏象樞(1617~1687)?為衛(wèi)周祚作?龍門(mén)帖

綾本?鏡片

1672年作

著錄:1.《寒松堂全集》卷之七P4,魏象樞撰,清康熙刻本。

2.《寒松堂全集》卷之七P46、47,中華書(shū)局,1991年。

說(shuō)明:衛(wèi)周祚上款。

本拍品為魏象樞康熙十一年(1672)為同鄉(xiāng)前輩好友衛(wèi)周祚踐行所作。

衛(wèi)周祚備受順治、康熙兩任皇帝賞識(shí),順治年間已任文淵閣大學(xué)士兼刑部尚書(shū),保和殿大學(xué)士,正一品加一級(jí),位極人臣。康熙八年(1669)三月,衛(wèi)周祚因病回原籍調(diào)理。

康熙十一年(1672)即魏象樞作此《龍門(mén)帖》之年,康熙諭吏部請(qǐng)衛(wèi)周祚重新出山任職:“原任大學(xué)士衛(wèi)周祚品行端方,清慎素著,曩以引疾請(qǐng)告,回籍調(diào)理。今閣務(wù)殷繁,贊理需人,著即召取,馳驛來(lái)京,人閣辦事”。衛(wèi)周祚又入朝輔理政務(wù),改內(nèi)國(guó)史院大學(xué)士為保和殿大學(xué)士兼戶(hù)部尚書(shū)。因此魏象樞詩(shī)中有“寵眷為酬天下望,清操真荷兩朝知”之句,對(duì)同鄉(xiāng)衛(wèi)氏極盡贊美之情。此年春日魏象樞正丁憂(yōu)在家,因此有送行之詩(shī)流傳于世。

41.5×35.5cm

著錄書(shū)影

▲2021西泠秋拍

1277??

胡?渭(1633~1714)?行書(shū)?潘貞女詩(shī)

紙本?鏡片

27.5×27cm

▲2021西泠秋拍

1278??

尤?侗(1618~1704)?天下文章帖

紙本?立軸

說(shuō)明:朱檉之舊藏。

尤侗此作為贈(zèng)蘭翁老祖臺(tái)詩(shī)稿。蘭翁或?yàn)槔钴啊@钴埃勖髂┣宄酰荩痔m若,狄道縣人。貢生。曾任景陵代理知縣。狄道為今甘肅臨洮,所以“關(guān)西夫子至江東”,故該詩(shī)應(yīng)為祝賀李馨升遷之作。

31.5×24.5cm

▲2021西泠秋拍

1279?

石?濤(1642~1718)?行書(shū)?牛賦

紙本?鏡片

說(shuō)明:本作書(shū)于有暗紋的箋紙之上,故枯筆中殊有隨紋路之連斷。

28×18.5cm

▲2021西泠秋拍

1282??

周亮工(1612~1672)?狂喜帖

紙本?鏡片(一幀二頁(yè))

說(shuō)明:存原信封題字“通家弟周亮工拜。”一頁(yè)。??

此信或?yàn)橹芰凉せ刂缕渥又吨畮煟蛏硖幓茧y,故其來(lái)時(shí)未曾接待,深表歉意。現(xiàn)在與其另約時(shí)間,望其赴宴。另外感謝其所贈(zèng)書(shū)扇詩(shī)文。

27×12cm?27×9cm

▲2021西泠秋拍

1283??

曹?溶(1613~1685)?體中帖

紙本?鏡片

27×11cm

(局部)

▲2021西泠秋拍

1301?

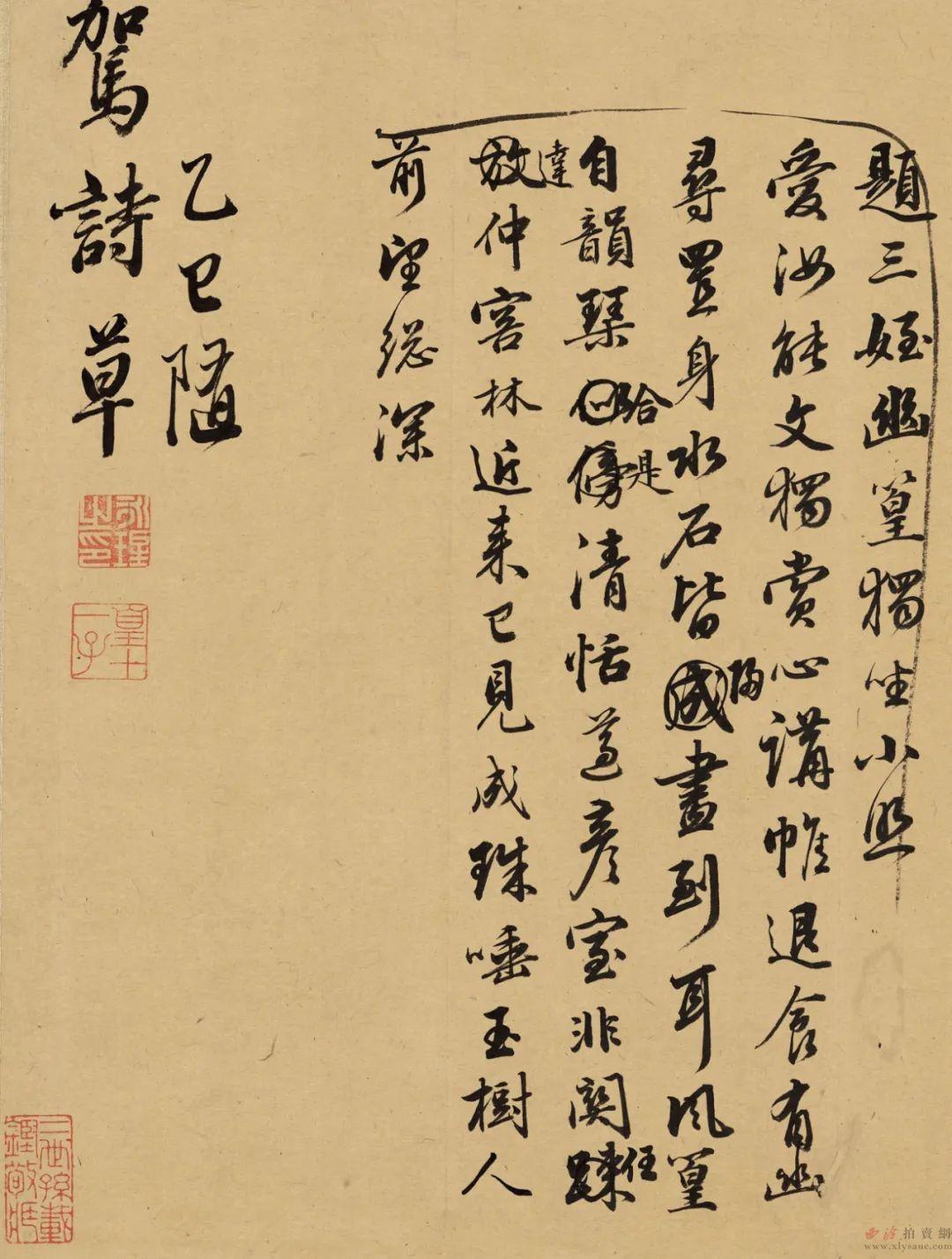

成親王(1752~1823)?隨乾隆帝至避暑山莊詩(shī)稿卷

紙本?手卷

1785、1787、1788年作

詩(shī)文著錄:《詒晉齋集》卷二,清道光二十八刻本。

說(shuō)明:載銓、載鏗、顧麟士鑒藏。

詩(shī)稿中提及“乙巳隨駕”、“丁未隨駕”、“戊申隨駕”,又提及密云、薊州,可知此詩(shī)稿為隨皇帝去熱河行宮避暑之時(shí)所作。另有提到“七旬有五仍乘馬”,說(shuō)明此人七十五歲仍然騎馬啟程,可知作者跟隨的皇帝為乾隆帝,時(shí)間為1785年。在《清通鑒》中提及乾隆五十年乙巳(1785)五月丙寅(即五月十八),帝以秋狝木蘭自圓明園啟鑾。另有乾隆五十二年丁未(1787)五月甲戌(即五月初八),帝秋狝木蘭自圓明園啟鑾。乾隆五十三年戊申(1788)五月庚辰(即五月十九),帝以秋狝木蘭自圓明園啟鑾。

本卷由載銓、載鏗舊藏。載銓曾專(zhuān)門(mén)修《詒晉齋集》并題序,稱(chēng)修書(shū)此事為“嗣王襲封后首舉是事,不可再待”,可知載銓對(duì)于成親王永瑆作品之重視。而載鏗為乾隆帝玄孫,永瑆生三子,次子綿懿過(guò)繼給乾隆帝皇三子循郡王永璋為嗣。綿懿次子奕經(jīng)封二等輔國(guó)將軍,因事被革。奕經(jīng)即載鏗生父。故該卷自載銓到載鏗,流傳有緒。

143×30cm?72.5×30.5cm?87×30.5cm

詩(shī)文著錄:《詒晉齋集》卷二,清道光二十八刻本

▲2021西泠秋拍

1302?

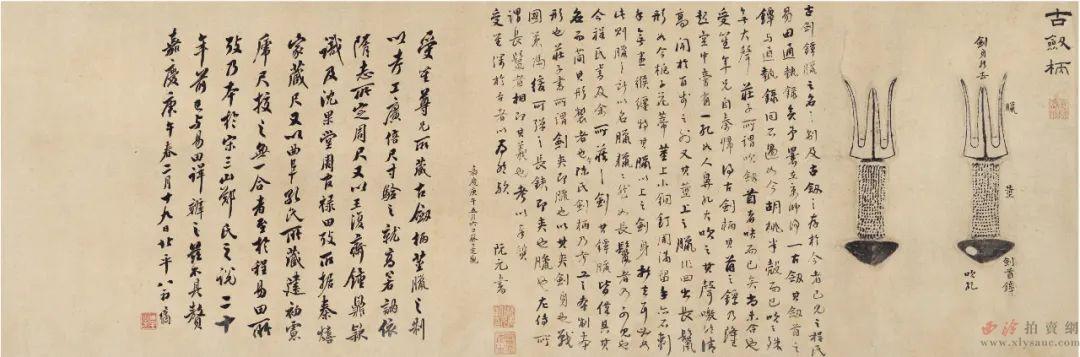

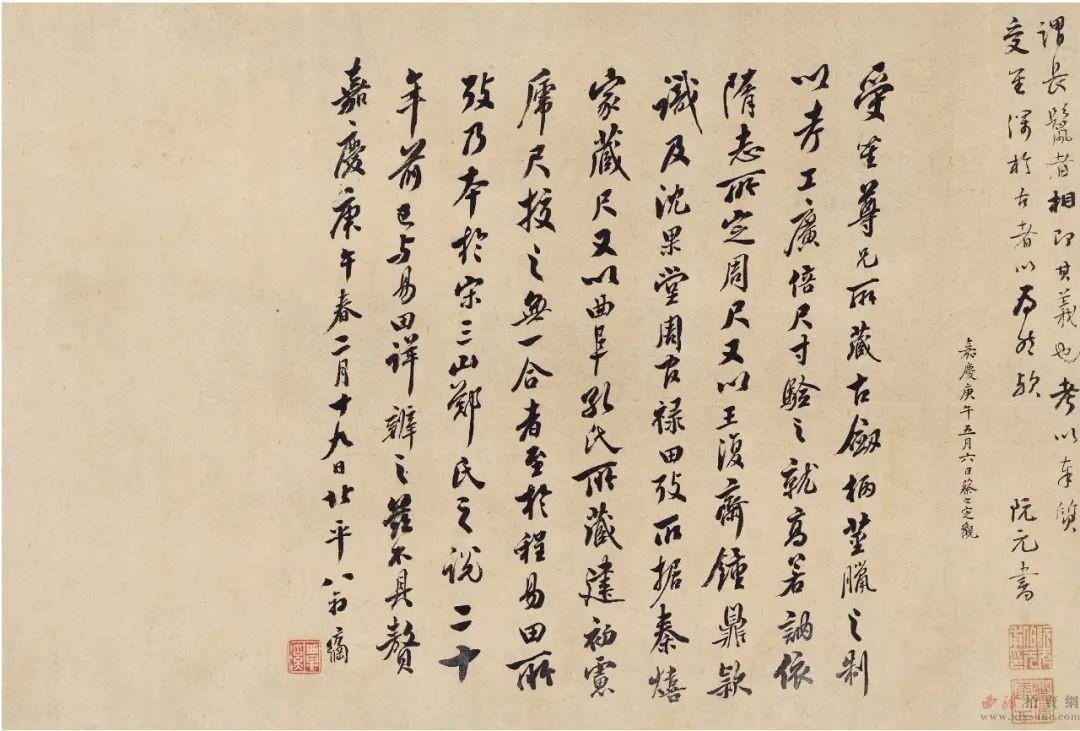

阮?元(1764~1849)、翁方綱(1733~1818)?詠古劍柄拓本

紙本?橫披

出版:《金石齊壽——金石家書(shū)畫(huà)銘刻特集》P198-199,上海三聯(lián)書(shū)店,2016年。

說(shuō)明:此古劍柄拓本有阮元、翁方綱題跋考釋?zhuān)讨ㄓ^款。俞子才舊藏。

據(jù)阮氏題跋可知?jiǎng)Ρ鸀槿钤T(mén)生陳均(號(hào)受笙)得自陜西,阮氏題跋中對(duì)古劍鐔臘之名制論之頗詳。

121×39.5cm

出版物書(shū)影

▲2021西泠秋拍

1298?

蒲松齡(1640~1715)?行書(shū)?聊齋詩(shī)興之詠菊詩(shī)

紙本?鏡片(二頁(yè))

說(shuō)明:端方舊藏。

28×16cm×2

▲2021西泠秋拍

1307??

袁?枚(1716~1797)?為嚴(yán)觀作?春娘帖

紙本?鏡片(一幀二頁(yè))

說(shuō)明:嚴(yán)觀上款。張大千鑒藏。

信中提及霞裳即為劉霞裳。劉霞裳[清],名志鵬,字霞裳,山陰人。袁枚弟子。

信中關(guān)心劉霞裳是否已到揚(yáng)州,并指出其“冒三不韙”,而去揚(yáng)州實(shí)屬不該,此行必不順利。另說(shuō)劉霞裳外表溫和內(nèi)心剛愎自用,將來(lái)失意之后回來(lái)必定不覺(jué)得自己行事有問(wèn)題。

21×13cm×2

▲2021西泠秋拍

1315?

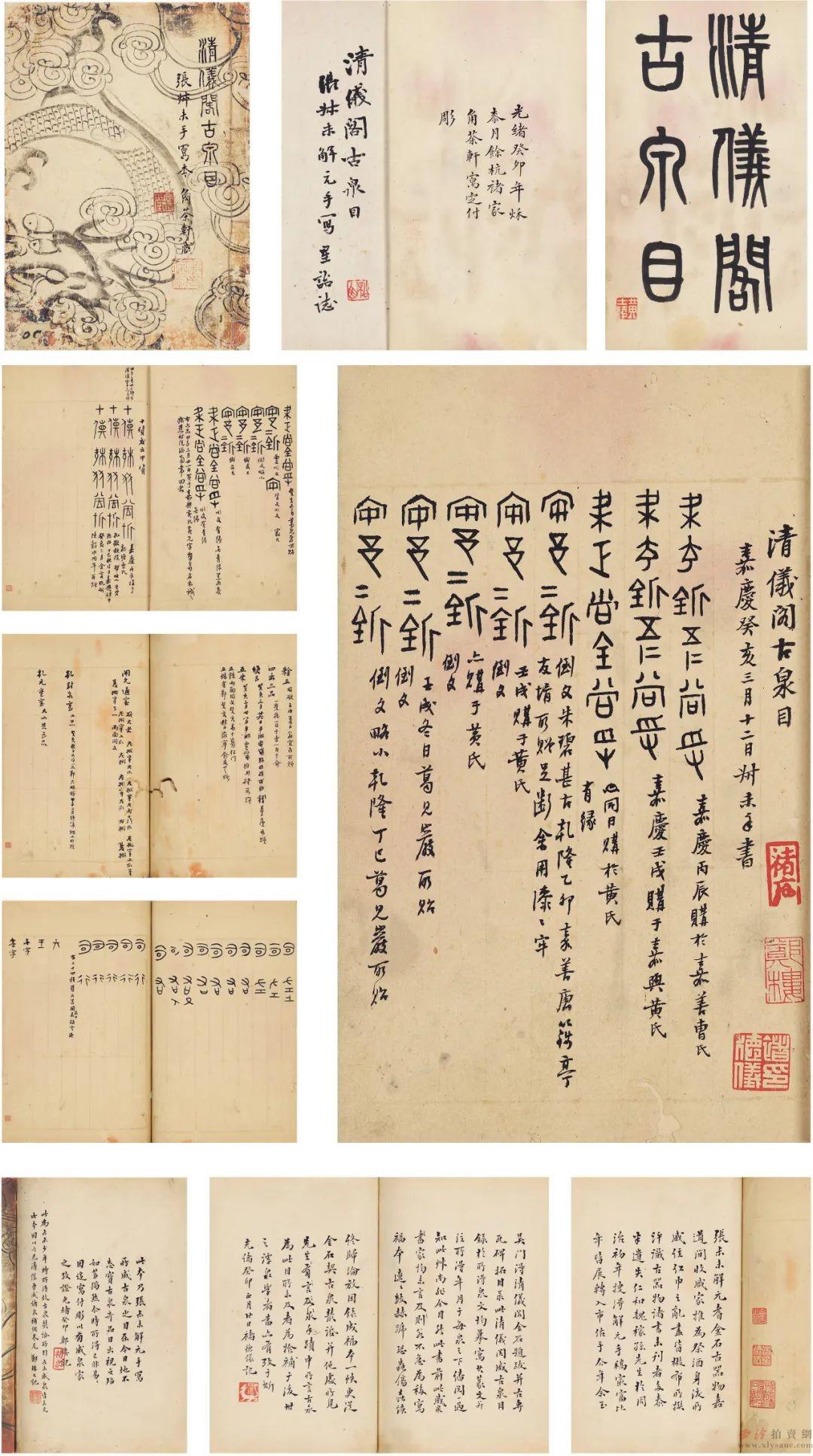

張廷濟(jì)(1768~1848) 三十五歲作 《清儀閣古泉目》未刊完整稿本

紙本?線裝冊(cè)(一冊(cè))

1803年作

說(shuō)明:褚德彝舊藏。黃士陵題耑,周星詒、褚德彝題跋。褚德彝并題簽。

此為清嘉慶八年(1803),年僅35歲的張廷濟(jì)手定《清儀閣古泉目》完整稿本一冊(cè),約40頁(yè),含褚德彝題跋三則,及周星詒、黃士陵手寫(xiě)書(shū)名。光緒癸卯(1903年),褚德彝題寫(xiě)書(shū)牌,擬以此寫(xiě)定本刊刻出版。至今未見(jiàn)刊本行世。

文稿分“十貨”“齊刀”“貨泉”“五銖”“宋正品”“梁正品”等目,“于所得泉文均摹寫(xiě)泉幣篆文,并注所得年月于每泉之下”,有“乾隆乙卯嘉善唐籛亭友婿所贈(zèng),足斷,余用漆漆牢”,“嘉慶丙辰購(gòu)于嘉善曹氏”等諸多注文,由此可窺知張氏清儀閣藏古泉的主要來(lái)源,或?yàn)橘?gòu)藏、

或?yàn)槭苜?zèng),涉及吳兔床、唐籛亭、錢(qián)夢(mèng)廬、俞友芝、韓桐上、潘晨暉(雪子)、戴松門(mén)、翁宜泉、宋之山、葛見(jiàn)巖、黃本誠(chéng)、陳縠水、沈竹窩、沈石泉、王南巖、王檢叔等。

張廷濟(jì)富藏金石古器,其清儀閣所藏經(jīng)太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)(紅巾之亂)流散,所撰評(píng)識(shí)古器諸書(shū)未刊者亦多遺失。同治初年,魏錫曾(稼孫)收得此稿,后歸褚德彝,褚氏親為附錄,并從《金石契》《古泉叢話》及他處所見(jiàn)張廷濟(jì)手跡中摘錄有關(guān)泉幣言論,拾補(bǔ)于后,以資后世學(xué)者所考。

線裝冊(cè)尺寸:24.5×17.5cm

▲2021西泠秋拍

1316?

潘祖蔭(1830~1890)?致趙之謙、胡澍信札冊(cè)

紙本?冊(cè)頁(yè)(共三十二頁(yè))

說(shuō)明:趙之謙、胡澍上款。

此信札冊(cè)共有潘祖蔭致趙之謙、胡澍信札三十二通,其中包括胡澍上款信札二十九通二十九頁(yè),趙之謙、胡澍共同上款的信札三通三頁(yè),其時(shí)趙之謙、胡澍二人正在北京投奔潘府。胡澍上款信札中又常提及趙之謙。

信中三人多論及金石文字、古籍書(shū)畫(huà)的考釋與賞評(píng),其中提及潘祖蔭曾得“盂鼎拓本”、“趙注水經(jīng)”等事。是潘祖蔭、趙之謙這對(duì)晚清最重要的金石關(guān)系之重要腳注。

22.3×9.5cm×14?22.5×12cm×2?16×6cm×16

▲2021西泠秋拍

1338?

曾國(guó)藩(1811~1872)?致李鴻章有關(guān)攻打太平軍的重要信札

紙本?鏡片(一幀二頁(yè))

著錄:1. 《曾國(guó)藩全集·書(shū)信1》P3192-3193,岳麓書(shū)社,1990年。

2. 《曾國(guó)藩全集25·書(shū)信》P3192-3193,岳麓書(shū)社,1992年。

3. 《曾國(guó)藩全集26·書(shū)信》P73,岳麓書(shū)社,2011年。

4. 《曾國(guó)藩全集26》P73,岳麓書(shū)社,2011年。

說(shuō)明:李鴻章上款。李鴻章時(shí)任江蘇巡撫,淮軍駐滬。??

此為曾國(guó)藩有關(guān)太平天國(guó)后期圍攻天京的重要戰(zhàn)役金柱關(guān)之戰(zhàn)信札,作于同治元年9月26(1862年11月17日),提及鮑春霆、羅逢元、周萬(wàn)倬、朱寬義等,是研究晚清湘軍及太平天國(guó)運(yùn)動(dòng)的一手珍貴史料。

金柱關(guān)是天京上游的重要關(guān)隘,是此后進(jìn)攻太平府的重要軍事戰(zhàn)略陣地。1862年清軍開(kāi)始圍攻天京,10月于金柱關(guān)一帶以幾千軍力虐敗四萬(wàn)太平軍,繼而得以控扼蘇、皖邊界江防門(mén)戶(hù),此為后面進(jìn)攻天京之重要一役。此役之后,蘇南戰(zhàn)局發(fā)生逆轉(zhuǎn),太平軍頹勢(shì)已不可逆。

此信所書(shū)即有關(guān)金柱關(guān)之戰(zhàn),金柱關(guān)水陸各營(yíng)大獲勝仗,“斃賊六七千,奪賊炮船五十余號(hào)”,而此時(shí)正值雨花臺(tái)大戰(zhàn),太平十三王回援天京,與湘軍大戰(zhàn),故言金陵守局平穩(wěn),后陸兵擬將渡河再擊太平府天京。所及揚(yáng)局即指屬曾國(guó)藩節(jié)制的揚(yáng)州書(shū)局。

此信之前,李鴻章適才由曾國(guó)藩推薦署理江蘇巡撫,時(shí)淮軍“樹(shù)、銘、鼎、慶”四營(yíng)在安慶集訓(xùn),曾國(guó)藩在李鴻章陪同下檢閱淮軍各營(yíng),淮軍正式宣告建軍。后淮軍馳援上海,與湘軍形成圍攻之勢(shì),系為曾國(guó)藩的重要臂膀。??

曾國(guó)藩此番致信李鴻章,所為雨花臺(tái)大戰(zhàn)李秀成幾番進(jìn)攻高潮,曾國(guó)藩擬借調(diào)李鴻章淮軍進(jìn)攻天京,“掣動(dòng)忠逆后路之勢(shì)”,以解曾國(guó)荃之圍困。

20×16cm×2